Dalam Kisah Para Rasul 17, rasul Paulus tiba di Atena dan menemukan sesuatu yang aneh—sebuah mezbah dengan tulisan “allah yang tidak dikenal.”

Tentu saja, ia dengan cerdik mengubah momen ini menjadi kesempatan untuk menceritakan kisah tentang satu-satunya Tuhan yang benar. Namun, ayat ini selalu membuat saya berpikir betapa tidak bergunanya tulisan di mezbah tersebut bagi para penyembah yang malang itu, yang menyembah allah yang tidak dikenal dan tidak dapat diketahui.

Kita tidak tahu apa-apa tentang sifat, karakter dan atribut allah yang tidak dikenal ini. Kita tidak tahu apakah allah ini juga telah melakukan perbuatan-perbuatan besar, melakukan mukjizat, atau meraih kemenangan. Kita juga tidak tahu apa-apa tentang penampilannya. Kita bahkan tidak tahu namanya. Apa sebenarnya yang allah ini tuntut atau inginkan dari para penyembahnya? Kita benar-benar tidak diberi tahu apa-apa untuk bisa terus menyembahnya.

Bagi para penyembah Yesus, ceritanya benar-benar berbeda. Kita menyembah Tuhan yang menyatakan diri-Nya, yang bersedia untuk dilihat dan dikenal. Setiap halaman dari kitab-Nya menyingkapkan tentang pribadi Dia—dan bukan sekadar petunjuk, isyarat, dan bisikan semata—melainkan deskripsi lengkap tentang siapa Dia, apa yang telah Dia lakukan, dan mengapa Dia sangat layak untuk kita sembah.

Kita tidak perlu ragu lagi bahwa Dia adalah Allah yang agung dan penyayang, berkuasa dan penuh damai, kudus dan rendah hati, mulia dan murah hati. Alkitab juga memberi tahu kita tentang cara terbaik untuk mendekati Tuhan dan persembahan seperti apa yang akan berkenan di mata-Nya.

Dalam hal penyembahan, sudah jelas bahwa kita tidak boleh mengada-ada.

Sebuah pelayanan ibadah mungkin tidak akan pernah bisa memuat setiap aspek kebenaran Tuhan, tetapi, sebagaimana mendiang Marva J. Dawn pernah mengingatkan kita, “Ibadah tidak boleh menghasilkan ketidakbenaran.” Kita juga harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak melewatkan elemen-elemen kunci dari Pribadi yang sedang kita jumpai.

Dua puluh tahun yang lalu, saya menulis surat kepada para pendeta, pengkhotbah, serta teolog terkemuka dan menanyakan sebuah pertanyaan sederhana: “Tema-tema penting apa saja di Alkitab yang kurang dalam ekspresi ibadah kita saat ini?”

Banyak jawaban yang merujuk pada Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai hakim, dan Tuhan sebagai Tritunggal. Sementara mereka memberikan komentar positif tentang musik ibadah kontemporer, namun ada suatu kesan tantangan: Demi kebaikan gereja dan kemuliaan Tuhan, kita harus berbuat yang lebih baik.

Beberapa dekade kemudian, saya penasaran seberapa besar kemajuan yang telah kita capai. Musik penyembahan telah berevolusi dan berkembang secara kreatif, muncul di lebih banyak genre musik daripada sebelumnya. Aspek produksi ekspresi ibadah kita juga mengalami kemajuan. Akan tetapi, dapatkah kita mengatakan hal yang sama tentang isi lirik dan teologinya?

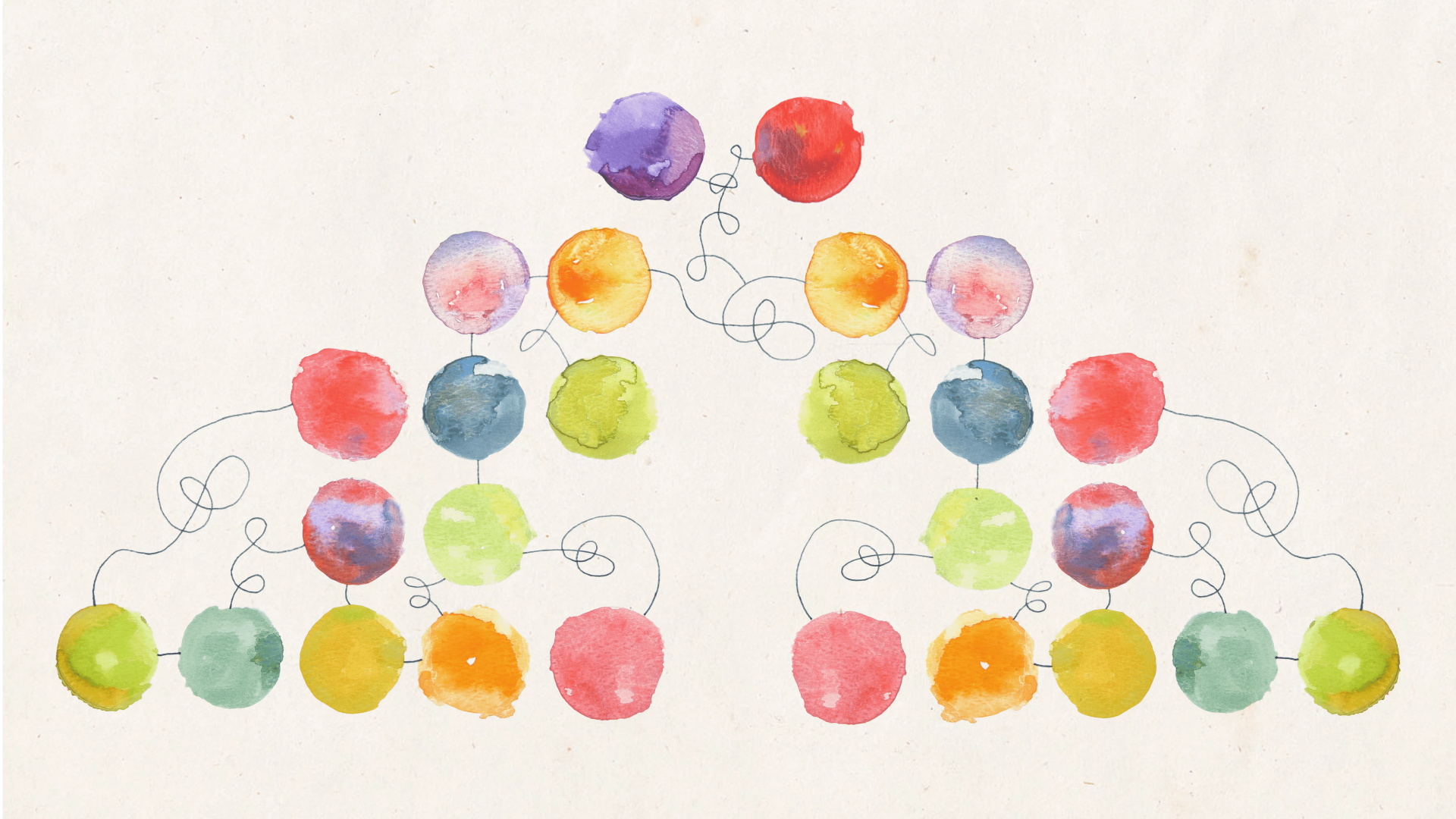

Beberapa lagu bergaya himne modern dapat bertahan dengan baik di area ini: “King of Kings” dari Hillsong, misalnya, menceritakan begitu banyak kisah tentang Tuhan dan menyebutkan 15 dari 25 tema yang terdapat dalam Pengakuan Iman Rasuli. Lalu “Living Hope” karya Phil Wickham mencakup 11 tema tersebut. Ini adalah lagu-lagu yang dapat dinyanyikan dalam jemaat, indah, dan berbobot. Namun jika dilihat secara umum, kita masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Satu hal yang saya perhatikan adalah betapa kita cenderung lebih suka bernyanyi tentang pertolongan Tuhan daripada tentang kekudusan-Nya. Kita tertarik pada aspek-aspek Tuhan yang secara langsung dan sangat jelas bermanfaat bagi kita—Tuhan sebagai gembala, penghibur, tempat perlindungan, atau penyelamat.

Jika Anda suka, ini adalah lagu-lagu yang bertemakan tentang pertolongan. Namun penting bagi kita untuk memiliki banyak lagu pujian tentang kekudusan Tuhan, lagu-lagu yang memuji Tuhan atas keberhargaan-Nya, entah kita ada dalam kisah tersebut atau tidak. Lagu-lagu yang condong pada tema-tema seperti keagungan, kebenaran, dan kemuliaan. Sebagaimana kitab Mazmur menggambarkan keseimbangan antara kekudusan dan pertolongan Tuhan, kita juga harus melakukan hal yang sama.

Sebagian besar tanggung jawab atas apa yang kita nyanyikan di gereja berada di pundak para pemimpin ibadah dan penulis lagu di zaman kita. Para pemimpin ibadah dan gerakan penyembahan (worship movements) dengan profil publik harus menjalankan amanah mereka dengan penuh kekaguman yang kudus. Tidaklah cukup hanya dengan merilis rekaman musik baru yang menarik atau memenuhi gedung konser. Hal-hal tersebut mungkin memang menakjubkan—tetapi sebenarnya menjadi menyedihkan jika kita tidak menangani materi pelajaran kita yang sakral dengan hati-hati.

Panggilan yang sama ditujukan kepada setiap pemimpin ibadah di gereja lokal. Apakah kita memilih lagu yang menghormati Tuhan sepenuhnya? Atau apakah kita terkadang sembarangan memilih lagu, tanpa menyaringnya melalui filter teologis apa pun, karena getaran musikalnya terlalu menarik untuk diabaikan? Saya menyukai ekspresi yang segar, inovatif, dan kreatif seperti halnya orang lain, tetapi kita dapat memiliki, harus memiliki, keduanya.

Para rohaniwan, Anda juga memiliki kewenangan dalam area ini. Anda adalah penjaga pintu gerbang pelayanan kita. Hubungi dan desaklah para pemimpin ibadah untuk berbuat lebih baik. Laranglah lagu-lagu yang menurut Anda tidak memiliki substansi yang cukup atau bahkan bertentangan dengan Kitab Suci. Tunjukkan tema-tema yang hilang dan yang Anda ingin kami temukan lagunya (atau bahkan tulis lagunya). Jangan biarkan kami lolos dengan teologi yang kurang bermutu hanya demi mendapatkan pengalaman bermusik yang menyenangkan.

Tidak semua lagu harus memiliki kekuatan lirik yang menyentuh seperti “Nobatkanlah Raja”—tetapi jika banyak lagu kita yang masih jauh di bawah standar yang diperlukan, maka tolong bantu kami untuk menyadarinya, dan untuk berkembang. Hai para rohaniwan, kalian mungkin tidak perlu memberi kami terlalu banyak nasihat mengenai musik—tetapi tolong jangan beri kami tanggung jawab penuh atas semua teologi dari apa yang kami nyanyikan.

Banyak dari kita, termasuk saya sendiri, mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan dalam bidang tersebut. Kita kemungkinan besar masuk dalam pelayanan ini bukan melalui jalur seminari atau pelatihan teologi yang intensif, melainkan melalui jalan kecintaan terhadap musik dan mampu memainkan alat musik atau bernyanyi.

Kami dengan rendah hati menyadari bahwa kami tidak dapat melakukan ini sendiri. Kami membutuhkan bantuan dari para pemikir, teolog, dan rohaniwan. Kami juga perlu diasah oleh sesama penulis lagu dan pemimpin pujian.

Bukanlah suatu kebetulan bahwa Alkitab bahasa Inggris versi King James memberi tahu kita lebih dari 1.200 kali untuk behold (ketahuilah; lihatlah). Kita menyembah Tuhan yang ingin dikenal sebagaimana Dia adanya. Doa saya adalah kiranya gereja bertumbuh dalam hal ini—mengetahui lagu-lagu yang maknanya lebih mendalam dan benar—serta memimpin ibadah yang membantu kita memandang Yesus dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya.

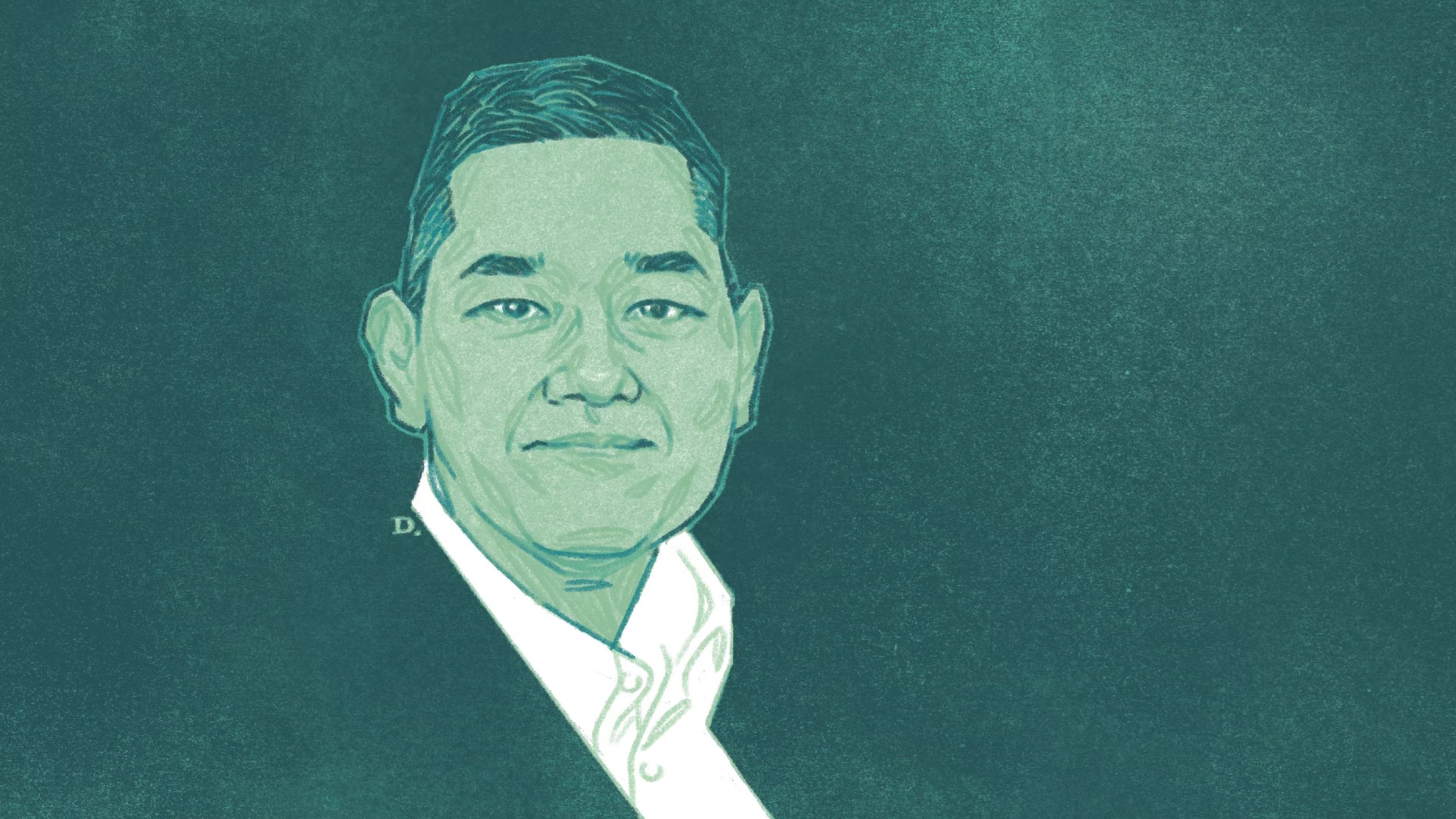

Matt Redman adalah pemimpin pujian dan penulis lagu. Lagu-lagunya antara lain “The Heart of Worship,” “Blessed Be Your Name,” dan “10,000 Reasons” yang memenangkan dua penghargaan Grammy. Dia adalah pencipta WOR/TH (singkatan dari worship and theology), serangkaian seminar untuk membekali penulis lagu, pemimpin penyembahan, dan musisi, dengan dua acara mendatang di AS.

Diterjemahkan oleh Jeremy Osbert.