Dalam film Memento tahun 2000, tokoh utama Leonard Shelby mengalami cedera otak tertentu yang mencegahnya membentuk ingatan jangka panjang yang baru. Dia dapat mengingat informasi selama 30 detik hingga satu menit paling lama, tetapi kemudian dia lupa segalanya.

Terputusnya Leonard dengan masa lalunya membuat dia terus-menerus bingung tentang bagaimana ia bisa berada dalam situasi seperti ini: Musuh apa yang sedang saya hadapi—dan mengapa? Mengapa saya memegang pistol? Kebingungannya adalah akibat amnesia, ketidakmampuan seseorang untuk mengingat sejarahnya sendiri. Andai saja Leonard dapat belajar kembali dan mengingat bagian-bagian penting dari masa lalunya, dia mungkin akhirnya dapat kembali pada kehidupan yang stabil, dengan pemahaman yang waras tentang dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Menjadi seorang Injili pada masa kini mirip seperti ini. Kita juga terputus dari masa lalu kita, meskipun untuk alasan yang lebih bisa dipulihkan daripada cedera otak. Akibatnya, kaum Injili kini lebih terpecah-belah daripada sebelumnya, dengan banyak dari kita memerangi musuh yang dulunya adalah teman.

Akan tetapi, bagaimana jika kita berhenti sejenak untuk mengingat sejarah kita? Kita tidak hanya akan mengingat kembali siapa kita dan bagaimana kita sampai di sini, melainkan kita bahkan dapat menemukan kembali apa yang terbaik dari gerakan Injili yang pernah ada, sedang ada, dan bisa ada sekali lagi.

Tentu saja, salah satu masalah terbesar saat ini adalah bahwa tampaknya hampir tidak ada kesepakatan tentang apa arti kata evangelical (Injili). Seandainya saja kaum Injili di seluruh dunia dapat menyepakati parameter dasar untuk evangelikalisme (evangelicalism)—sesuatu yang cukup minimal untuk mendorong keberagaman yang sehat tetapi cukup substansial untuk memastikan integritas doktrinal.

Bagaimana jika hal seperti ini sudah ada?

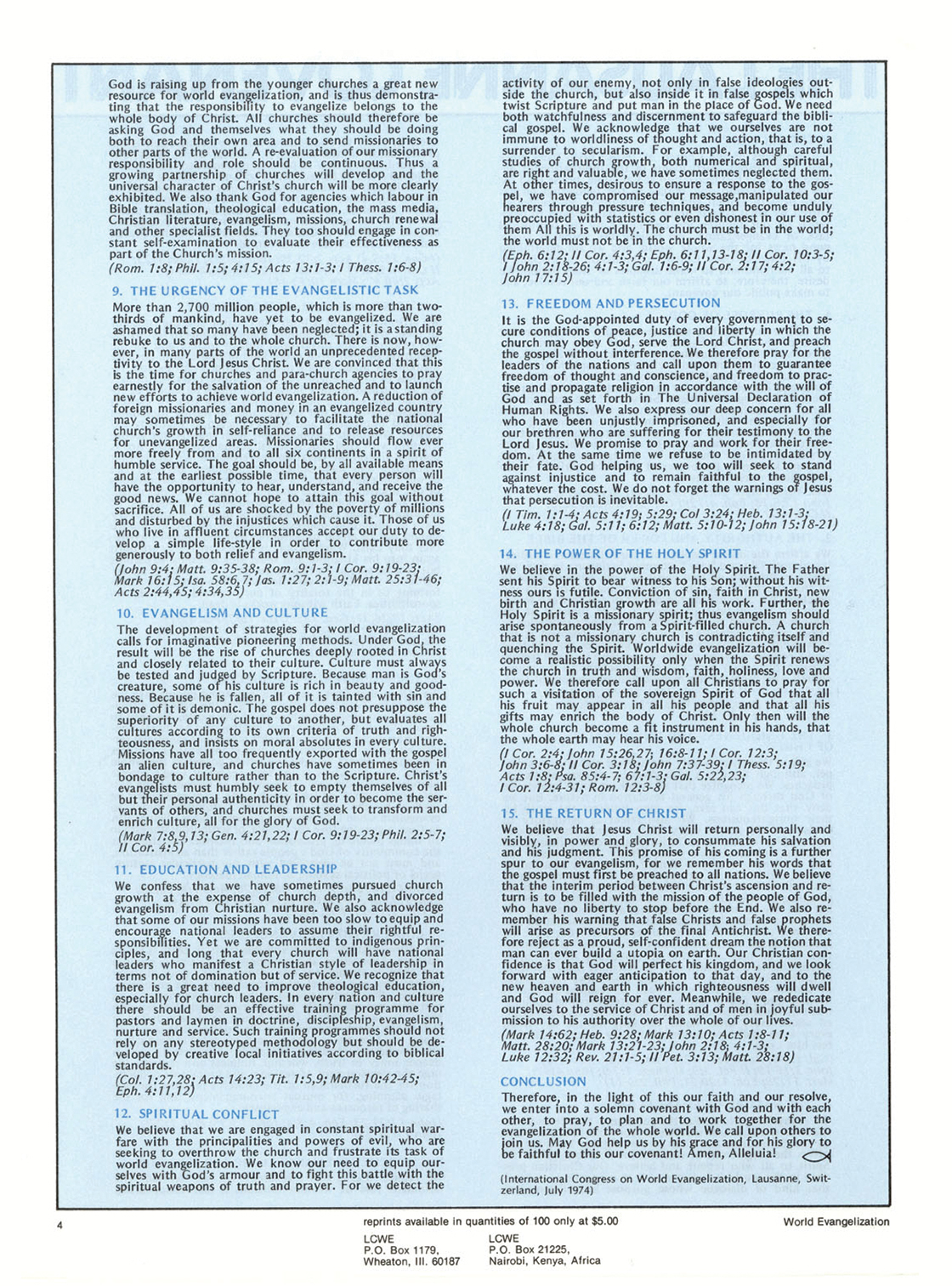

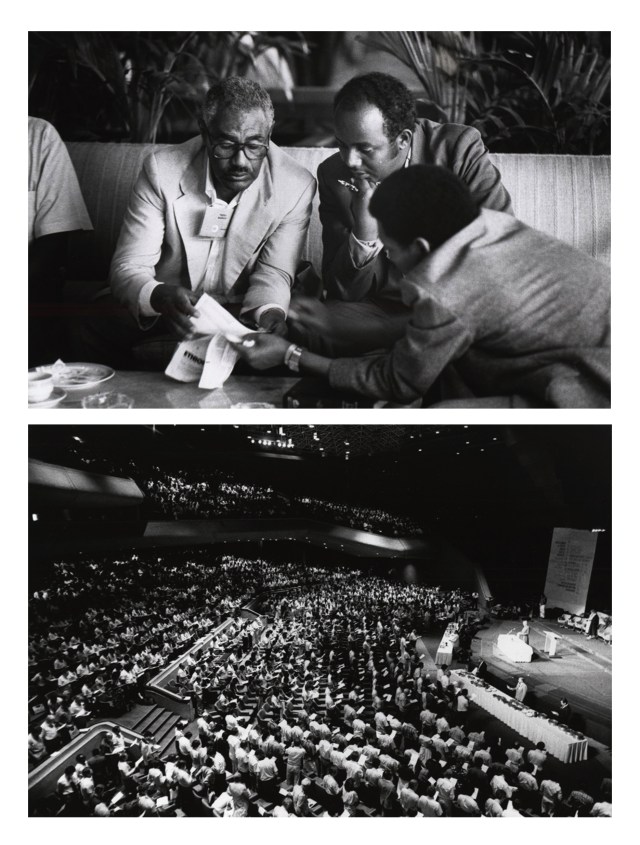

Lima puluh tahun lalu, pada Juli 1974, sekitar 2.700 pemimpin Kristen dari 150 negara melakukan perjalanan ke Lausanne, Swiss, atas amanat penginjil Amerika, Billy Graham, dan teolog Inggris John Stott.

Konferensi tersebut secara resmi diberi nama “Kongres Internasional Penginjilan Sedunia Pertama,” tetapi kemudian dikenal sebagai pertemuan Lausanne pertama tahun 1974. Meskipun kongres ini hanya melibatkan sebagian kecil gereja di dunia, majalah Time pada saat itu melaporkan bahwa kongres tersebut “mungkin merupakan pertemuan umat Kristen dengan cakupan paling luas yang pernah diadakan.”

Mungkin hasil yang terpenting dan bertahan lama dari pertemuan ini adalah Perjanjian Lausanne, yang seiring waktu terbukti menjadi salah satu dokumen paling berpengaruh dalam gerakan Injili modern. Tujuan dari dokumen tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan utama: Seberapa jauh kita harus sepakat satu sama lain untuk bermitra bersama dalam mengemban tugas misi dunia?

Pada saat itu, seperti halnya sekarang, evangelikalisme tengah merasakan dampak dari kontroversi fundamentalis-modernis, yang menyebabkan perpecahan buruk di hampir setiap lembaga dan denominasi Kristen yang besar. Pendekatan fundamentalis terhadap perbedaan-perbedaan melibatkan uji litmus yang ketat dan kekakuan doktrinal. Sementara pandangan progresif menghindari penetapan batasan doktrinal apa pun, yang berisiko menimbulkan penyimpangan substantif dari sejarah doktrin kekristenan.

Namun kaum Injili mengambil pendekatan yang berbeda.

Pendekatan kaum Injili terhadap keberagaman yang dicontohkan di Lausanne dicirikan oleh (1) negosiasi yang cermat mengenai persatuan di tengah perbedaan yang didasarkan pada pengakuan umum kekristenan historis dan (2) perayaan keberagaman itu sendiri sebagai suatu kebaikan yang hakiki, dan bahkan bukti dari ekspresi rencana Allah bagi gereja global dan universal dari semua orang percaya.

Perjanjian Lausanne memberikan sebuah definisi teologis tentang arti evangelical (Injili) dan secara intensional menghindari elemen-elemen sosial-politik apa pun yang terkait dengan gerakan tersebut. Perjanjian ini juga tidak mempertaruhkan posisi pada sejumlah isu penting namun sekunder, yang terkait dengan teologi, doktrin, dan praksis. Misalnya, tidak ada diskusi tentang baptisan, peran gender dalam pelayanan, atau usia bumi dan evolusi.

Dengan menghindari isu-isu semacam ini, Perjanjian Lausanne mengikutsertakan umat Kristen dari kedua belah pihak yang berselisih pendapat yang mungkin akan terpecah-belah. Sebaliknya, para pemimpin kongres berusaha menciptakan sebuah komunitas perjanjian yang mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut dan melayani misi bersama bagi “seluruh Gereja untuk membawa seluruh Injil ke seluruh dunia.”

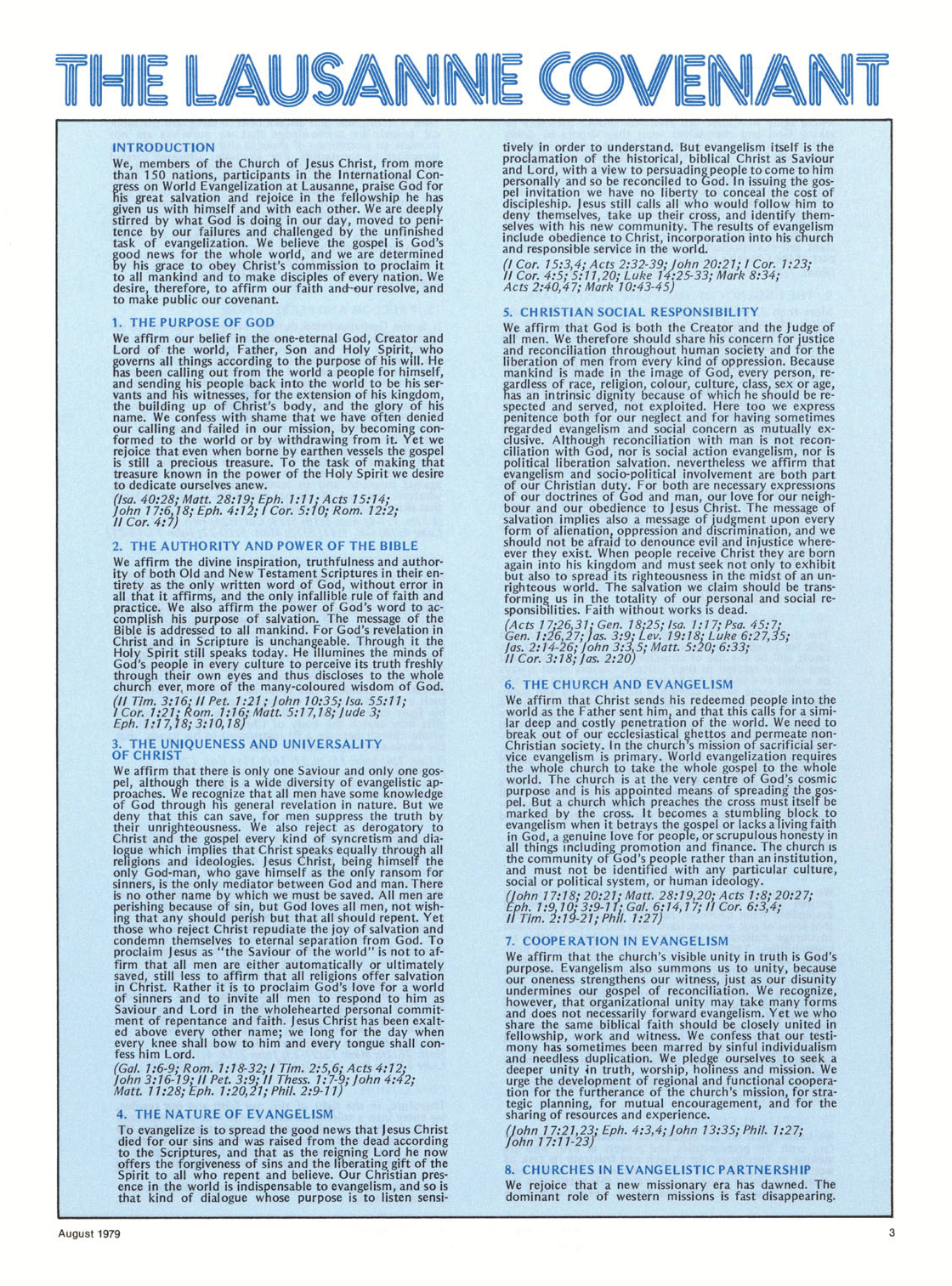

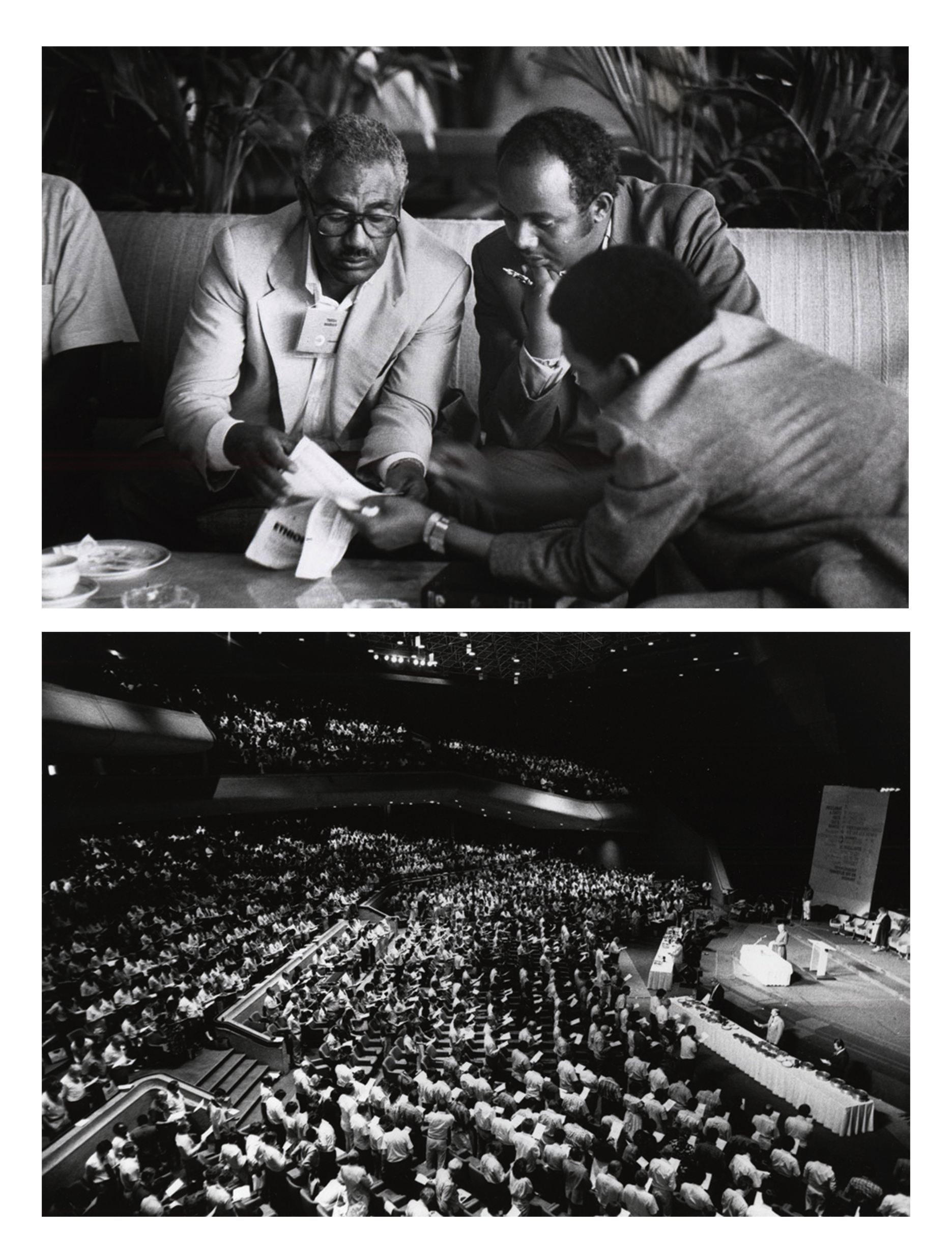

Dalam satu pengertian, kovenan ini merupakan pernyataan keyakinan bersama yang terdiri dari 15 pasal, sebuah pendahuluan, dan sebuah kesimpulan. Dengan lebih dari 3.100 kata, dokumen ini cukup singkat untuk dicetak dengan jelas pada dua sisi satu halaman. Stott, ketua komite perumus dokumen, memaparkan alasan di balik setiap pasal dalam uraiannya—sebuah pendamping yang wajib dibaca dari perjanjian tersebut.

Adalah suatu kesalahan jika kita melihat dokumen ini hanya sebagai pernyataan keyakinan karena dokumen ini dimaksudkan sebagai suatu perjanjian, tulis Stott—sebuah “kontrak mengikat” yang menyatukan para penandatangannya pada tujuan dan kemitraan bersama. Setelah 10 hari perdebatan, diskusi, dan negosiasi, sebagian besar peserta yang hadir (2.300) menandatangani dokumen itu bersama-sama. Seperti yang dijelaskan Stott, “Kita tidak hanya ingin mendeklarasikan sesuatu, melainkan juga melakukan sesuatu—untuk berkomitmen pada tugas penginjilan dunia.”

Bahkan kini, perjanjian itu dimaksudkan untuk ditandatangani oleh mereka yang membaca dan menyetujuinya—dan dengan demikian, kita berkomitmen untuk bekerja sama satu sama lain dalam misi Allah.

Seperti kebanyakan kalangan Kristen Injili, saya tidak pernah mendengar tentang Perjanjian Lausanne ketika saya tumbuh dewasa, dan saya juga tidak pernah diminta untuk menandatanganinya sampai saya dewasa. Saya adalah seorang India berkulit gelap, lahir di California Selatan pada tahun 1978 dari pasangan imigran generasi pertama yang keduanya beragama Kristen—termasuk ayah saya yang belajar di Universitas Biola.

Sementara mereka yang berada di lembaga Kristen terkadang terlibat dengan Perjanjian Lausanne, saya bersekolah di sekolah menengah umum dan universitas negeri sekuler. Gereja-gereja yang saya hadiri ketika tumbuh dewasa adalah gereja-gereja non-denominasional, yang memiliki kelebihan tetapi juga sedikit amnesia tentang sejarah Kristen.

Saya pertama kali mengetahui perjanjian tersebut pada akhir tahun 2000, 24 tahun lalu, saat saya masih mahasiswa pascasarjana yang tengah belajar untuk menjadi dokter-ilmuwan. Saya mendaftar dan diterima di Harvey Fellowship —beasiswa yang ditawarkan kepada orang Kristen yang masuk ke dalam bidang-bidang yang kurang terwakili—dan semua pelamar diwajibkan menandatangani Perjanjian Lausanne. Pada musim panas berikutnya, saya pergi ke Washington, DC, untuk menghadiri acara selama seminggu guna bertemu dengan sekelompok kecil penerima beasiswa Harvey yang baru.

Acara ini secara substansial memperluas pengalaman saya tentang keberagaman Injili. Ben Sasse, seorang sejarawan Yale dan Reformed Presbiterian, adalah orang Kristen pertama yang saya kenal yang memberikan argumen yang masuk akal untuk baptisan bayi, meskipun dia dan saya tidak sepakat tentang hal itu. Mac Alford, seorang ahli biologi tanaman dari Cornell, adalah orang Kristen pertama yang saya temui yang menyetujui evolusi—yang saat itu saya tolak.

Meskipun perbedaan pendapat ini tidak mengenakkan, setidaknya bagi saya, kami semua telah menandatangani Perjanjian Lausanne (yang tidak mengambil sikap apa pun terhadap salah satu dari isu-isu tersebut) dan telah berkomitmen untuk bekerja sama.

Perjanjian Lausanne menawarkan penjelasan teologis tentang perbedaan-perbedaan kita—berdasarkan keyakinan mendasar bahwa perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi sesuatu yang berharga. Para pemimpin kongres tidak merasa puas dengan komunitas yang sempit, yang hanya sepakat dengan beberapa hal, dan sebaliknya mereka mencari komunitas yang luas yang mengatasi perbedaan-perbedaan kita.

Perjanjian ini menjelaskan, dengan menggunakan apa yang disebut Stott sebagai “terjemahan harfiah dari Efesus 3:10,” bahwa pandangan kita yang berbeda tentang Kitab Suci adalah sebuah mekanisme yang dengannya hikmat Allah diungkapkan kepada kita:

Wahyu Allah di dalam Kristus dan di dalam Alkitab tidak dapat diubah. Melalui wahyu Allah, Roh Kudus masih berbicara hingga saat ini. Dia menerangi pikiran umat Allah dalam setiap budaya agar memahami kebenaran Firman Tuhan dengan cara baru melalui mata mereka sendiri dan dengan demikian menyingkapkan kepada seluruh gereja hikmat Allah yang beraneka ragam.

Alih-alih mengurangi batas-batas doktrinal demi mencapai perdamaian yang palsu, undangan kalangan Injili adalah untuk membaca Alkitab kita bersama-sama, memilah-milah perbedaan kita, dan berunding—dan naluri-naluri ini jelas terlihat dalam cara penyusunan Perjanjian Lausanne.

Meskipun konferensi itu sendiri hanya berlangsung selama 10 hari, tetapi proses perumusan perjanjian ini memakan waktu berbulan-bulan untuk berdialog dan bernegosiasi. Namun dengan 2.700 delegasi yang hadir di konferensi itu, berapa banyak kerja sama yang bisa terjadi? Ternyata cukup banyak. Dalam penilaian Stott, “Karena itu, dapat dikatakan bahwa Perjanjian Lausanne mencerminkan kesepakatan pikiran dan hati dari Kongres Lausanne.”

Perumusan dokumen tersebut ditugaskan kepada sebuah komite kecil yang terdiri dari Stott; presiden Wheaton College saat itu, Hudson Armerding; dan Samuel Escobar, seorang teolog asal Peru dari InterVarsity Christian Fellowship.

Beberapa bulan sebelum pertemuan bulan Juli, para peserta dikirimi makalah dari semua pembicara pertemuan dan diminta untuk memberikan umpan balik secara tertulis. Ditulis oleh J.D. Douglas, editor Christianity Today saat itu, draf awal itu didasarkan pada tema-tema utama dan wawasan dari makalah-makalah tersebut.

Dalam pemaparannya, Stott menjelaskan, “Dokumen ini dapat dikatakan benar-benar berasal dari Kongres (meskipun Kongres belum berkumpul), karena dokumen ini mencerminkan kontribusi para pembicara utama yang makalahnya telah dipublikasikan sebelumnya.”

Sebelum konferensi, draf awal itu dikirimkan ke beberapa penasihat, yang komentarnya digunakan untuk memandu revisi pertama dari dokumen tersebut. Kemudian revisi kedua diawasi oleh komite.

Namun para perumus dokumen juga ingin melibatkan, mendengarkan, dan belajar dari para peserta yang hadir. Jadi di tengah pertemuan bulan Juli, setiap peserta diberi salinan perjanjian draf ketiga dan diminta untuk memberikan tanggapan mereka serta berdiskusi dalam kelompok kecil yang dibentuk setiap hari.

Dari umpan balik ini, segala keberatan dan usulan amandemen diajukan untuk dipertimbangkan oleh komite perumus. Menurut Stott, kongres menanggapi dengan sangat tekun. Ratusan masukan diterima (dalam bahasa-bahasa resmi), diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, disortir dan dipelajari. Beberapa usulan amandemen saling membatalkan satu sama lain, akan tetapi komite perumus berupaya memasukkan semua usulan sebisa mereka.

Pada akhirnya, negosiasi ini secara substansial berdampak pada dokumen final dalam tiga tema utama. Pertama, pernyataan yang dinegosiasikan secara cermat mengenai ineransi Alkitab ditambahkan ke dalam dokumen. Kedua, pernyataan perjanjian mengenai tanggung jawab sosial diperkuat. Ketiga, beberapa perubahan dibuat untuk mencerminkan keprihatinan dan kebijaksanaan gereja global di luar dunia Barat. Ketiga tema ini, saya percaya, merangkum pelajaran-pelajaran dari Lausanne bagi kehidupan kita di masa kini.

I. Pasal tentang otoritas Alkitab diperkuat dengan memasukkan pernyataan yang dinegosiasikan secara hati-hati tentang ineransi Alkitab, yang dipengaruhi oleh masukan dari Francis Schaeffer dan lainnya, yang menyatakan bahwa Alkitab “tidak dapat salah dalam segala hal yang ditegaskannya.” Perubahan yang spesifik ini diperdebatkan dengan sengit, menimbulkan tantangan besar bagi komite perumus.

Pada satu sisi, alasan-alasan untuk menyertakan pernyataan tentang ineransi sangatlah kuat. Pandangan yang berbeda tentang Alkitab merupakan akar penyebab dari banyaknya perselisihan mendalam antara kalangan Injili dan Kristen progresif. Klaim kaum modernis, yang didorong oleh kelompok higher criticism (kritik tinggi Alkitab), adalah bahwa Alkitab “berotoritas” tetapi pesannya selalu dapat berubah karena banyaknya kesalahan yang dianggap ada di dalamnya.

Bersamaan dengan pernyataan ini, banyak orang Kristen liberal menolak kepercayaan akan Kebangkitan, Kelahiran dari Perawan Maria, serta keberadaan Adam dan Hawa yang historis. Meski ketiga klaim klasik dari kekristenan ini tidak sama pentingnya, tetapi menolak salah satunya merupakan suatu revisi besar terhadap iman kristiani dengan konsekuensi yang sangat luas.

Mengklarifikasi sifat dari ketidaksepakatan tentang Alkitab ini merupakan hal utama yang dipikirkan para penyelenggara konferensi. Tentu saja ada alasannya mengapa kaum Injili tidak bisa dengan mudah bermitra dalam misi dunia dengan mereka yang pemahamannya tentang Injil tidak mencakup, misalnya, kebangkitan Yesus secara jasmani—karena ini akan menjadi Injil yang berbeda sama sekali (Gal. 1:6–9). Sebagaimana yang dikatakan rasul Paulus, “Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu” (1Kor. 15:17).

Selain itu, dalam konteks dekatnya, konferensi Lausanne merupakan respons terhadap Konferensi Bangkok yang bertema Salvation Today, yang diselenggarakan setahun sebelumnya (1973) oleh Dewan Gereja-gereja se-Dunia (DGD). Bahkan lokasi Lausanne dipilih karena kedekatannya dengan Jenewa, tempat kantor pusat DGD.

Konferensi Bangkok dihadiri oleh delegasi Injili serta penganut Kristen liberal dan arus utama, yang mana banyak di antara mereka telah menyimpang dari ortodoksi. Meskipun laporan akhir konferensi itu menyertakan suatu konsesi bagi kaum Injili, yang menegaskan Kisah Para Rasul 4:12 bahwa “tidak ada nama lain [selain Yesus] yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan,” namun permintaan-permintaan lain untuk memperkuat teologi Injil—yang menggemakan Deklarasi Frankfurt tahun 1970, di mana orang Kristen Jerman menolak “pergeseran ke arah humanistik” dalam misi di WCC—ditolak karena dianggap sebagai kontribusi Barat yang tidak mewakili semua orang.

Lebih jauh lagi, laporan Konferensi Bangkok juga memuat pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bahwa pembebasan dari penindasan sosial merupakan bentuk keselamatan, termasuk “perdamaian rakyat di Vietnam, kemerdekaan di Angola, keadilan dan rekonsiliasi di Irlandia Utara, serta pembebasan dari belenggu kekuasaan.” Dalam artikel Christianity Today, Peter Beyerhaus menulis,

Di sini, di bawah kedok yang tampaknya alkitabiah, konsep keselamatan telah terlalu diperluas dan kehilangan ciri khas Kristennya sehingga setiap pengalaman pembebasan dapat disebut sebagai “keselamatan.” Dengan demikian, setiap partisipasi dalam upaya pembebasan akan disebut sebagai “misi.”

Beyerhaus menambahkan bahwa konferensi itu juga mempresentasikan Maoisme—komunisme Tiongkok—sebagai alternatif yang dapat diterima bagi kekristenan. Demikian pula, gereja nabi Simon Kimbangu—yang mengklaim dirinya sebagai inkarnasi Allah Bapa dan putranya adalah inkarnasi kedua dari Yesus—disajikan sebagai contoh terpuji dari pelayanan masyarakat pribumi.

Lebih dari sekadar komentar biasa, ini adalah himbauan intensional dari pimpinan DGD kepada gereja-gereja di Asia dan Afrika, dan segala keberatan teologis dianggap sebagai upaya yang tidak berguna untuk mengasimilasi gereja-gereja pribumi ke dalam pemikiran Barat.

Walau tak seorang pun dapat mendikte siapa yang boleh mengidentifikasi dirinya dengan istilah Kristen atau bahkan Injili, Perjanjian Lausanne mendasari kesatuan Kristen dalam misi bersama untuk mewartakan keseluruhan Injil kepada seluruh dunia. Misi inilah yang menjadi alasan kita bergabung dengan komunitas yang sering kali membuat tidak nyaman, yang dikenal sebagai gereja, terlepas dari segala perbedaan di antara kita.

Ketidaksepakatan yang serius tentang sifat Injil sering kali dapat ditelusuri kembali dengan dua cara yang sangat berbeda dalam memahami Kitab Suci. Semua orang yang terlibat dalam perdebatan ini mungkin setuju bahwa Alkitab itu “berotoritas,” tetapi apakah ajaran Alkitab selalu berubah dan penuh kesalahan?

Pada sisi lain, bahkan bagi banyak orang Kristen ortodoks, istilah ineransi masih menjadi pokok bahasan yang krusial. Ineransi adalah kata yang sarat makna, karena kata ini sudah digunakan oleh sebagian orang fundamentalis sebagai uji litmus doktrinal. Yang memperparah masalahnya, istilah ini kurang didefinisikan dengan baik karena masih beberapa tahun sebelum pernyataan Chicago tentang ineransi dan hermeneutika ditulis pada tahun 1978 dan 1982. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak peserta yang hadir sangat keberatan dengan penggunaan ineransi dalam pernyataan perjanjian tersebut mengenai Kitab Suci.

Solusi dari Stott untuk kebuntuan ini ditempa dalam proses negosiasi dan merupakan langkah bijaksana. Alih-alih menuntut kata ineransi, ia menggantinya dengan definisi yang ringkas dan jelas dari istilah tersebut, dengan mengatakan bahwa Kitab Suci adalah “tanpa kesalahan dalam semua yang ditegaskannya.” Kaum Injili yang keberatan dengan istilah ineransi kemudian bisa menerimanya, akan tetapi banyak kaum progresif tidak menyepakati hal ini.

II. Kongres ini juga memperkuat pasal perjanjian tentang tanggung jawab sosial. Sekali lagi di sini para perumus perjanjian membedakan diri mereka dari kaum progresif di WCC dan kaum fundamentalis yang bereaksi berlebihan terhadap ajaran Injil sosial kaum liberal.

Menelusuri jejak Billy Graham sendiri dalam isu keadilan sosial telah memberikan beberapa latar belakang yang instruktif. Pada tahun 1953, setelah memutuskan untuk tidak lagi mengikuti norma di bagian Selatan Amerika Serikat tempat ia dibesarkan (yang kala itu menerapkan segregasi ras), Graham mulai menekankan agar para pendengarnya terintegrasi, dengan orang kulit hitam dan kulit putih duduk berdampingan.

Pada tahun 1960, Graham berbicara di sejumlah kebaktian kebangkitan rohani yang dipublikasikan secara luas di beberapa negara di Afrika—mengkhotbahkan Injil kepada orang banyak di stadion yang penuh sesak—tetapi ia menolak memberitakan Injil kepada audiens yang dipisahkan oleh apartheid (sistem politik segregasi rasial) Afrika Selatan.

Tindakan Graham yang disengaja itu adalah pernyataan sosial-politik yang jelas tentang integrasi ras dalam gereja—yang membuat geram banyak orang fundamentalis, termasuk mereka yang berada dalam denominasinya sendiri, Baptis Selatan.

Seminggu setelah penolakan Graham terhadap Afrika Selatan, penginjil fundamentalis dan penyiar, Bob Jones Sr., menanggapi dalam sebuah pesan Paskah di radio berjudul “Apakah Segregasi itu Alkitabiah?” Dengan berargumen dari interpretasi yang salah terhadap pembacaan Kisah Para Rasul 17:26, Jones mengajarkan bahwa jawabannya adalah ya. Upaya untuk mengintegrasikan ras dan mengakhiri segregasi, menurut dia, bertentangan dengan tatanan ciptaan Allah dan mengalihkan perhatian dari tugas pemberitaan Injil. Dalam hal ini, Jones menggemakan pandangan banyak orang Kristen di bagian Selatan Amerika Serikat.

Meskipun apartheid terus berlanjut hingga tahun 1990-an, Graham akhirnya berkhotbah di Afrika Selatan pada tahun 1973, tepat satu tahun sebelum pertemuan di Lausanne—yang mungkin merupakan salah satu pertemuan besar pertama di negara itu yang mempertemukan orang-orang kulit hitam, kulit putih, dan cokelat. Di hadapan 100.000 orang yang hadir, pengkhotbah dari Selatan itu berseru, “Kekristenan bukanlah agama orang kulit putih. … Kristus adalah milik semua orang.”

Graham adalah teman Martin Luther King Jr. dan terkadang menjadi sekutu publik bagi perjuangan King, dan keinginannya untuk melihat keadilan rasial terus tumbuh di sepanjang hidupnya. Namun Graham bertanya-tanya apakah ia telah berbuat cukup banyak, dan pada tahun 2005, ia menyatakan penyesalannya karena tidak memperjuangkan hak-hak sipil dengan lebih tegas, dan berharap ia ikut serta dalam aksi protes bersama King di jalanan.

Konteks ini menghidupkan kembali versi final dari teks perjanjian tersebut, yang membedakan pekerjaan pemberitaan Injil—yang berpusat pada pesan Allah kepada kita khususnya dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus—dari tugas untuk mewujudkan keadilan sosial:

Di sini kami pun mengungkapkan penyesalan atas kelalaian kami dan karena terkadang menganggap pemberitaan Injil dan kepedulian sosial sebagai hal yang terpisah satu sama lain. Meskipun rekonsiliasi dengan manusia bukanlah rekonsiliasi dengan Tuhan, demikian pula aksi sosial bukanlah penginjilan, dan pembebasan politik bukanlah keselamatan, namun kami menegaskan bahwa penginjilan dan keterlibatan sosial-politik merupakan bagian dari tugas kristiani kita.

Sebagai tanggapan terhadap Konferensi Bangkok, Perjanjian Lausanne menegaskan bahwa pembebasan dari penindasan tidak identik dengan konsep keselamatan dalam Alkitab. Namun perjanjian ini juga menghindari kesalahan kaum fundamentalis yang mengabaikan keadilan sosial dan bahkan menyerukan kaum Injili untuk bertobat karena memisahkan kekristenan dari kepedulian yang semestinya terhadap tatanan sosial.

Ini adalah pelajaran penting bagi kita saat ini. Kesulitan kita di masa kini dalam berbicara dan berpikir tentang ras, keberagaman, dan keadilan sosial bukanlah hal baru. Perdebatan teologis mengenai Injil dan keadilan sosial setidaknya sama tuanya dengan kontroversi kaum modernis-fundamentalis. Kaum Injili dengan tepat menolak Injil sosial dan bentuk-bentuk teologi pembebasan tertentu yang menyebabkan penyimpangan dari ajaran Kristen historis. Namun, kita sering kali terlalu berpuas diri—dan sangat tidak terganggu oleh rasa puas diri kita—dalam mengupayakan keadilan.

Saat ini, perdebatan sengit berkecamuk terkait teori ras kritis (critical race theory; CRT) dan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (diversity, equity, and inclusion; DEI). Ada banyak cara untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan CRT dan DEI, beberapa di antaranya menyerupai versi teologi pembebasan yang disekularisasi. Namun, keinginan yang memotivasi untuk mengikutsertakan dan mendorong keberagaman dalam masyarakat adalah hal yang patut dipuji dan pada akhirnya mencerminkan kerinduan akan Kerajaan Allah. Inilah sebabnya mengapa banyak seruan Kristen untuk keadilan rasial didorong oleh bahasa serta kepedulian Kitab Suci, dan bahkan didasarkan pada pribadi Yesus Kristus.

Setidaknya pada tingkat yang tinggi, tujuan-tujuan yang dinyatakan CRT dan DEI tidak menjadi masalah, meskipun kita khawatir bahwa banyak pendekatan umum untuk mencapai tujuan ini menjadi salah arah atau merusak. Bagi kita yang khawatir terhadap versi CRT yang tidak alkitabiah, penawar terbaiknya adalah dengan mengikuti teladan Perjanjian Lausanne. Semoga kita dapat mengartikulasikan teologi keadilan yang kuat dan menindaklanjutinya dalam tindakan kita—dan kiranya kita dapat menyesali kegagalan kita di masa lalu dalam mengupayakan keadilan.

III. Ketika mempelajari Gerakan Lausanne, saya selalu terkesima dengan kebanggaan, sukacita, dan kecintaan para anggotanya terhadap keberagaman gereja global non-Barat serta keinginan mereka untuk memperkuat suaranya. Konferensi ini dirancang untuk mengikutsertakan orang-orang dari negara-negara yang paling terpencil, yang kurang terwakili, dan yang kekurangan sumber daya. Konferensi ini menawarkan biaya yang terjangkau untuk memastikan para peserta yang kurang mampu dapat hadir. Bahkan saat para penyelenggara mengumpulkan kelompok umat Kristen global dan yang paling beragam dalam sejarah pada setiap pertemuan, mereka selalu mengungkapkan kesedihan atas bagian-bagian gereja yang tidak dapat hadir.

Meski demikian, komitmen Lausanne terhadap partisipasi global menghadapi beberapa kendala di awal sejarahnya—dimulai dengan pertemuan pertamanya, di mana ada 1.000 peserta lebih dari 2.700 peserta yang hadir berasal dari negara-negara berkembang.

Sebelum Lausanne, beberapa pemimpin Afrika menyerukan “moratorium” terhadap misionaris Barat dan uang yang dikumpulkan melalui jaringan mereka. Hal ini terjadi sebagian karena banyak yang keberatan dengan pola paternalistik yang mereka saksikan dalam pelayanan misi, yang sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan kekayaan yang besar.

Misi-misi Barat, meskipun dengan niat baik, kadang kala bersifat eksploitatif dan gagal menciptakan hubungan yang sehat dan kolaboratif, yang dapat melayani negara-negara non-Barat dengan baik. Yang pasti, keterlibatan gerakan misionaris dari budaya Barat dan kekristenan memang telah mendistorsi Injil dan sering menjadi batu sandungan bagi belahan dunia lainnya.

Penyelenggara Lausanne mengundang orang-orang Kristen dari semua pihak yang terlibat dalam perdebatan ini ke kongres, termasuk teolog Kenya John Gatu, penulis moratorium. Pada kongres tersebut, kelompok Strategi Nasional Afrika Timur yang terdiri dari sekitar 60 orang Afrika mengajukan pertanyaan tentang permintaan ini. Perdebatan yang sengit dan masuk akal terjadi antara Gatu, yang mendukung moratorium, dan Festo Kivengere, seorang uskup Anglikan dari Uganda yang menentangnya. Pada akhir minggu, kedua belah pihak telah menyelesaikan perbedaan mereka sehingga dapat memberikan pernyataan konsensus kepada kongres:

Gagasan di balik moratorium ini adalah keprihatinan akan ketergantungan yang berlebihan terhadap sumber daya asing, baik personel maupun keuangan, yang terkadang menghambat inisiatif dan pengembangan tanggung jawab lokal. Kelompok [kami] merasa bahwa penerapan konsep di balik moratorium ini dapat dipertimbangkan untuk situasi-situasi tertentu dan bukan secara umum.

Dengan dicabutnya moratorium secara efektif, seluruh anggota kongres—dan komite penyusun yang sebagian besar berasal dari Barat—sebenarnya bisa saja merespons penuh kemenangan dengan menghindari isu ini sama sekali. Namun sebaliknya, komite tersebut mengakui legitimasi kekhawatiran Afrika dan mengubah draf tersebut dengan menyatakan, “Kami juga mengakui bahwa beberapa misi kami terlalu lamban dalam memperlengkapi dan mendorong para pemimpin nasional untuk memikul tanggung jawab yang seharusnya mereka emban.”

Pada bagian lain, dalam pasalnya tentang “Penginjilan dan Budaya,” perjanjian ini juga menyertakan pengakuan bahwa meskipun “Injil tidak mengandaikan superioritas budaya apa pun atas budaya lain,” namun misi global “sering kali membawa serta budaya asing bersama Injil.”

Dalam pernyataan-pernyataan ini, gereja non-Barat dengan tepat mengoreksi gereja Barat, dan gereja Barat menanggapinya dengan pertobatan. Sekali lagi, “hikmat Allah yang beraneka ragam,” mengutip frasa dari perjanjian tersebut, muncul bukan terlepas dari adanya perbedaan, melainkan justru karena adanya perbedaan yang perlu diselesaikan.

Akar permasalahannya adalah keinginan bersama orang Kristen non-Barat untuk diterima sebagai orang yang setara. Kemudian Perjanjian Lausanne secara terbuka memberi penghormatan terhadap keindahan visi ini:

Kita bersukacita bahwa era misi yang baru telah tiba. Peran dominan misi-misi Barat dengan cepat menghilang … menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk menyebarkan Injil ada di pundak seluruh tubuh Kristus.

Lima puluh tahun lalu, kaum Injili mulai menyadari bagaimana gereja-gereja non-Barat menderita ketika Injil terlalu erat dikaitkan dengan budaya dan negara-negara Barat. Lalu pada masa kini, kita melihat secara langsung bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan dari keterkaitan ini terhadap gereja-gereja Barat juga.

Setiap kali kita mengidentifikasikan kekristenan dengan Barat, Amerika, atau entitas sosial politik lainnya, kesaksian dan pemahaman kita tentang Injil menjadi terdistorsi. Kemudian ketika kita mengabaikan keberagaman suara dalam gereja global, kita mengabaikan “hikmat Allah yang beraneka ragam”.

Perjanjian Lausanne menciptakan semacam gerakan yang aneh—sebuah jaringan umat Kristen di seluruh dunia dari berbagai denominasi dan organisasi. Meskipun kongres itu sendiri hanya terdiri dari orang-orang Protestan, tetapi perjanjian yang mereka adopsi diselaraskan secara intensional dengan cabang-cabang kekristenan lainnya. Setidaknya di antara anggota program beasiswa Harvey, banyak orang Katolik dan Kristen Ortodoks yang ikut menandatanganinya.

Seorang Kristen dari Tiongkok pernah bercerita kepada saya ketika ia diminta untuk menandatangani perjanjian tersebut, yang membuatnya benar-benar takut dan khawatir. Di Tiongkok, tanda tangan merupakan bukti fisik yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi orang-orang Kristen dan menganiaya mereka, jadi dia diajarkan untuk tidak pernah menandatangani sesuatu yang dapat secara kuat mengaitkannya dengan kekristenan. Namun, setelah banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk menandatangani perjanjian tersebut—yang merupakan satu-satunya pernyataan keyakinan yang pernah ia tandatangani. Banyak dari kita tidak akan pernah menghadapi penganiayaan seperti yang dialaminya, tetapi dengan menandatangani perjanjian ini, kita bergabung dalam solidaritas dengannya dan banyak orang lain seperti dia.

Khususnya di luar Amerika, komunitas Lausanne terus bertumbuh, dan meskipun masih penuh dengan perbedaan pendapat, komunitas ini tetap memandang dengan jelas misi dari Pribadi yang lebih besar daripada semua perbedaan kita.

Komunitas Lausanne terus mengumpulkan pemimpin generasi baru. Lima belas tahun setelah kongres 1974, pada tahun 1989, Konferensi Internasional Kedua untuk Penginjilan Dunia diadakan di Manila dan dikenal sebagai Lausanne II. Kongres ini dihadiri oleh 4.300 delegasi dari 173 negara, termasuk Uni Soviet. Lalu pada tahun 2010, 21 tahun kemudian, Kongres Lausanne Ketiga diadakan di Cape Town, Afrika Selatan. Kali ini, 4.000 delegasi dari 198 negara berkumpul secara langsung, tetapi lebih banyak lagi yang berpartisipasi secara virtual.

September ini, kongres keempat akan diadakan di Seoul, di mana 5.000 delegasi—termasuk saya—akan hadir secara langsung dan 5.000 orang lainnya akan hadir secara virtual. Puluhan ribu lainnya akan menghadiri pertemuan satelit di seluruh dunia.

Banyak hal telah berubah sejak pertemuan terakhir di tahun 2010. Perang-perang baru sedang berkecamuk di seluruh dunia, dan rumor-rumor perang bahkan muncul di Korea, tempat kita akan bertemu. Amerika Serikat sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan presiden yang penuh perdebatan, bersama dengan banyak negara lainnya, dan beberapa konvensi denominasi terus terpecah karena ketegangan antara fundamentalisme dan progresivisme.

Namun, harapan saya adalah bahwa kaum Injili akan sekali lagi mempunyai kesempatan untuk mengingat siapa kita, dari mana kita berasal, dan mengapa penting bagi kita untuk bekerja sama mengatasi perbedaan-perbedaan kita daripada mengabaikan, mengekang, atau terpecah-belah karenanya. Mungkin, saat kita mengarahkan kembali diri kita kepada pekerjaan misi global milik Allah, kita dapat memperoleh kembali versi terbaik dari apa artinya menjadi seorang Injili.

Seraya kita menantikan konferensi Seoul tahun ini, saya mendorong semua orang beriman—Injili ataupun bukan—untuk membaca, mendiskusikan, dan mempertimbangkan untuk menandatangani Perjanjian Lausanne. Kiranya para pemimpin gereja mengajarkannya dari mimbar sehingga jemaat dapat bergumul dengan apa yang diharapkan dari kita terkait perjanjian tersebut. Biarlah hal ini mengingatkan kita akan komunitas yang indah dan penuh kasih, yang penuh dengan perbedaan dan ketidaksepakatan, dan di sanalah kita dipanggil.

Marilah kita mengikat perjanjian bersama, sekali lagi, untuk mengemban tugas besar misi dunia, agar seluruh gereja Tuhan dapat menyampaikan seluruh Injil ke seluruh dunia.

S. Joshua Swamidass adalah seorang dokter-ilmuwan, profesor laboratorium dan kedokteran genomik di Universitas Washington di St. Louis, pendiri Peaceful Science, dan penulis The Genealogical Adam and Eve.

Diterjemahkan oleh Mellie Cynthia.