Dalam memoar saya, Where the Light Fell, saya menceritakan kisah kakak laki-laki saya, yang dalam bayang-bayangnya saya tumbuh dewasa. Marshall dikaruniai IQ yang sangat tinggi dan bakat musik yang luar biasa, termasuk mengenali nada musik dengan sempurna dan memori pendengaran yang memampukan dia memainkan musik apa pun yang pernah didengarnya.

Namun semuanya berubah pada tahun 2009 ketika sakit stroke menghentikan aliran darah ke otaknya. Suatu hari dia bermain golf; dua hari kemudian dia terbaring di bangsal ICU, koma.

Hanya jenis operasi otak yang langka yang dapat menyelamatkan nyawa Marshall, dan dengan demikian dimulailah identitas barunya sebagai seorang penyandang disabilitas. Seperti mengulang masa kecil, butuh waktu satu tahun baginya untuk belajar berjalan dan bertahun-tahun lagi untuk mengucapkan kalimat yang lebih panjang dari beberapa kata. Dia berjuang, menjalani hidup dengan lengan kanannya yang tidak berfungsi dan kondisi bicara yang disebut afasia. Kini ia dengan bangga mengenakan kaos bertuliskan “Afasia: Saya tahu apa yang harus dikatakan, tetapi saya tidak dapat mengatakannya.”

Dari kakak saya, saya belajar akan tantangan penyandang disabilitas. Kekesalan karena tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Rasa malu karena butuh bantuan untuk melakukan aktivitas sederhana seperti mandi dan berpakaian. Paranoia karena mengetahui teman-temannya membuat keputusan tentang dirinya di belakangnya.

Di tempat umum, orang-orang asing mengalihkan pandangan mereka, seolah-olah dia tidak ada. Hanya anak-anak yang berterus terang. “Ibu, ada apa dengan pria itu?” tanya mereka sebelum akhirnya disuruh diam; mereka yang lebih berani langsung menghampiri kursi rodanya dan bertanya, “Kamu tidak bisa jalan?”

Rasa frustrasinya semakin menjadi-jadi sehingga Marshall pernah mencari tahu berapa banyak pil Valium dan Ambien yang dibutuhkannya untuk bunuh diri, kemudian menenggak semuanya dengan satu liter wiski. Usaha bunuh dirinya gagal, puji Tuhan, dan dia akhirnya dibawa ke bangsal psikiatri. Sejak saat itu, ia secara bertahap membangun kembali kehidupannya, dibantu dengan terapi berjam-jam, dan kini ia berhasil hidup mandiri serta mengendarai mobil yang diadaptasi sesuai kebutuhannya.

Setahun yang lalu, saat bermain ski di Colorado, saya memberikan instruksi yang jelas agar kaki-kaki saya berbelok menuruni lereng bukit, namun kaki-kaki saya tidak mematuhinya. Sebaliknya, saya menabrak pohon, sepatu bot dan alat ski saya patah, dan betis kiri saya memar parah. Aneh. Otak saya telah memberikan perintah, dan kaki saya mengabaikannya begitu saja.

Selama beberapa bulan berikutnya, gejala-gejala lain muncul. Cara berjalan dan postur tubuh saya berubah. Tulisan tangan saya, yang sudah kecil, menjadi semakin kecil dan tidak rapi. Beberapa malam saya mengalami halusinasi ringan saat tidur. Saya membuat lebih banyak kesalahan saat mengetik di komputer. Permainan golf saya yang buruk menjadi semakin buruk. Saya menyebutkan satu kemungkinan penyakit tertentu kepada dokter umum saya, yang menjawab, “Anda dalam kondisi yang sangat baik, Philip. Anda tidak mungkin mengidap penyakit Parkinson.” (Carilah selalu pendapat kedua.)

Pada musim gugur lalu, saya seperti hidup dalam lorong waktu. Tugas seperti mengancingkan kemeja membutuhkan waktu dua kali lebih lama. Saya merasa seakan-akan ada makhluk asing yang bergerak lambat dan tak terkoordinasi, yang telah mengambil alih tubuh saya. Ketika orang lain mulai menyadarinya, saya tahu bahwa saya harus memeriksakan diri secara medis.

Dalam jaringan asuransi saya, tidak ada ahli saraf yang tersedia selama enam bulan ke depan. Jadi, saya mengganti paket asuransi dengan jaringan yang lebih luas dan meminta bantuan seorang teman untuk memasukkan saya ke dalam fasilitas canggih di tempatnya bekerja, yang terhubung dengan sebuah universitas. Bulan lalu mereka mengonfirmasi diagnosis Parkinson, penyakit degeneratif yang mengganggu hubungan antara otak dan otot. Saya memulai pengobatan berbasis dopamin bersama dengan terapi fisik.

Saat saya memberi tahu beberapa teman dekat, saya khawatir bahwa sekarang saya telah memperoleh label baru: Bukan hanya Philip, tetapi Philip-dengan-Parkinson. Begitulah cara orang akan melihat saya, berpikir tentang saya, dan berbicara tentang saya.

Saya ingin menegaskan, “Saya masih orang yang sama di dalam diri saya, jadi mohon jangan menilai saya dari hal-hal eksternal seperti kelambanan, tersandung, dan sesekali gemetar.” Bahkan, saya mencetuskan sebuah kata baru—dislabel—sebagai bentuk protes. Saya pernah melihat orang lain menghakimi kakak saya dari tongkatnya dan lengannya yang lumpuh serta rasa malunya untuk berbicara, tanpa menyadari manusia yang kompleks dan pemberani yang ada di balik tampilan hal-hal eksternal tersebut.

Kemudian, kurang dari seminggu setelah diagnosis saya, kenyataan memaksa masuk. Seolah ingin membuktikan bahwa tidak ada yang benar-benar berubah, saya memutuskan untuk mencoba olahraga baru, yaitu pickleball, semacam perpaduan antara tenis dan pingpong. Dalam waktu lima menit saya melempar bola, tersandung, dan jatuh ke depan. Refleks apa pun untuk menahan jatuhnya saya muncul sangat terlambat, dan saya mendarat dengan wajah menghadap ke permukaan yang keras.

Menunggu di ruang gawat darurat yang penuh sesak selama delapan jam, saya menyadari bahwa tidak dapat dipungkiri lagi saya telah bergabung dengan kelompok beraneka ragam orang yang terluka dan para penyandang disabilitas yang mengunjungi tempat seperti itu pada hari Rabu malam. Ternyata saya memang bukan dislabel.

Sejak saat itu, saya pun membuat penyesuaian. Tidak ada lagi melompat dari satu batu ke batu lain di salah satu gunung setinggi 14.000 kaki di Colorado. Tidak ada lagi aksi nekat kamikaze dengan sepeda gunung. Berseluncur es? Mungkin tidak. Dan pastinya tidak ada lagi pickleball!

Dalam gambaran singkat tentang penuaan, disabilitas berarti melepaskan hal-hal biasa yang kita anggap sepele. Saya bahkan tidak boleh menaiki tangga tanpa menggunakan pegangan tangan, dan berjalan kaki adalah bentuk olahraga yang paling aman bagi saya—selama saya bisa mengangkat kaki saya dan tidak menyeretnya. Seperti halnya saya yang harus memperlambat langkah ketika berjalan di samping kakak saya, kini orang lain harus memperlambat langkahnya demi saya.

Seorang teman yang mendengar kabar tentang kondisi saya, mengirimi saya referensi dari Mazmur 71, yang diawali dengan kata-kata ini: “Pada-Mu, ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu.”

Meskipun sang pemazmur menulis dalam situasi yang sangat berbeda—ia dikejar-kejar oleh musuh manusia dan bukan oleh penyakit saraf—namun kata-kata “…janganlah sekali-kali aku mendapat malu” menarik perhatian saya. Beberapa mazmur lainnya (lih. Mzm. 25, 31, dan 34) mengulangi frasa yang ganjil ini.

Rasa malu tampaknya menyertai disabilitas. Ada rasa malu yang melekat pada diri Anda karena merepotkan orang lain untuk sesuatu yang bukan merupakan kesalahan atau keinginan Anda. Dan ada rasa malu ketika teman-teman yang bermaksud baik justru bereaksi berlebihan—beberapa orang mungkin memperlakukan Anda seperti barang antik yang rapuh dan menyelesaikan kalimat Anda saat Anda berhenti sejenak untuk memikirkan sebuah kata.

Meski hanya mengalami gejala-gejala ringan, saya sudah mengantisipasi rasa malu karena hal-hal ini dapat memburuk: Meneteskan air liur, kehilangan ingatan, bicara tidak jelas, dan tangan gemetar. Tanda peringatan: Suatu hari saya membuka sebuah buletin dan secara keliru membaca “Pengobatan (Medication) Harian” bukannya “Meditasi (Meditation) Harian.”

Rasa malu terkadang dapat mendorong kita untuk bertindak. Setelah diagnosis saya, enam orang teman menulis bahwa mereka telah mengamati ada yang tidak beres pada diri saya tetapi tidak menyebutkannya. Hanya dua orang yang berani berterus terang seperti anak kecil. Saat makan malam di restoran, seseorang berkata kepada saya, “Kamu lamban ya, Philip?”—dan mendapat tatapan teguran dari istrinya. Yang lain, lebih terang-terangan, bertanya, “Mengapa kamu berjalan seperti orang tua renta?” Kedua komentar itu memacu saya untuk lebih gencar mencari ahli saraf.

“Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis,” Mazmur 71 menambahkan. Doa itu mengekspresikan permohonan tersembunyi yang dimiliki semua penyandang disabilitas, suatu kelompok yang sekarang saya termasuk di dalamnya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) memperkirakan bahwa 26 persen penduduk AS memenuhi syarat sebagai penyandang disabilitas. Sekarang setelah saya menjadi bagian dari mereka, saya mencoba untuk melihat melampaui hal-hal eksternal—seperti yang secara naluriah saya lakukan terhadap kakak saya—ke arah pribadi yang ada di dalam diri saya.

Dalam bulan pertama saya mengakui diri sebagai penyandang disabilitas, saya menjadi lebih sadar diri, sesuatu yang bisa berdampak baik atau buruk. Saya perlu memerhatikan tubuh dan suasana hati saya, terutama saat saya beradaptasi dengan pengobatan dan mengenali keterbatasan fisik saya. Saya perlu menemukan rutinitas olahraga yang aman tetapi menantang. Namun saya tidak ingin terobsesi dengan satu bagian dari hidup saya atau membiarkan penyakit ini mendefinisikan saya.

Majalah Time baru-baru ini memuat sebuah tulisan dari seorang aktivis disabilitas yang telah menulis buku berjudul Disability Pride. Generasi baru yang vokal mengenakan label penyandang disabilitas sebagai lencana kehormatan. Anggota komunitas tuna rungu, misalnya, mencemooh eufemisme seperti “gangguan pendengaran” dan menolak prosedur medis yang dapat memulihkan pendengaran mereka.

Sebaliknya, saya akui bahwa saya akan senang seandainya penyakit Parkinson bisa dihilangkan secara ajaib dari hidup saya. Saya akan membuat pesta api unggun untuk membakar semua pil, membatalkan pesanan tongkat, dan membersihkan perlengkapan pendakian gunung saya. Namun, saya tidak punya pilihan itu—dan mungkin para aktivis disabilitas hanya berfokus untuk menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah.

Meskipun saya masih merasa canggung dengan eufemisme yang janggal seperti “berkemampuan berbeda,” kini saya lebih memahaminya. Ungkapan tersebut menunjukkan fakta bahwa hidup ini jelas tidak adil dan bahwa kemampuan orang-orang tidaklah sama. Kakak saya pernah mampu memainkan konser musik piano, sementara saya masih berusaha menguasai tangga nada. Dibandingkan dengan Tom Brady atau Venus Williams, kami semua memiliki keterbatasan fisik. Meskipun penyakit Parkinson dapat menghilangkan beberapa aktivitas fisik favorit saya, tetapi saya dapat menikmati aktivitas lain yang mungkin membuat iri seorang penyandang quadriplegia.

Tidak ada dua orang manusia yang memiliki serangkaian kemampuan, kecerdasan, penampilan, dan latar belakang keluarga yang sama. Kita dapat merespons ketidaksetaraan itu dengan kemarahan—atau belajar menerima bakat dan “keterbatasan” yang unik bagi diri kita sendiri.

Dalam karier menulis, saya telah mewawancarai presiden AS, bintang rock, atlet profesional, aktor, dan selebritas lainnya. Saya juga pernah menulis profil pasien kusta di India, pendeta yang dipenjara karena iman mereka di Tiongkok, perempuan yang diselamatkan dari perdagangan seks, orang tua dari anak-anak yang memiliki kelainan genetik yang langka, dan banyak lagi yang menderita penyakit yang jauh lebih melemahkan daripada Parkinson.

Berkaca dari kedua kelompok tersebut, inilah hal yang menonjol: Dengan beberapa pengecualian, mereka yang hidup dengan penderitaan dan kegagalan, cenderung lebih baik dalam mengelola kehidupan mereka dibanding orang-orang yang hidup dengan kesuksesan dan kesenangan. Penderitaan yang ditebus jauh lebih mengesankan bagi saya daripada penderitaan yang dihilangkan.

Perubahan terbaru dalam hidup saya ini melibatkan sebuah penyakit yang dapat melumpuhkan atau mungkin sekadar ketidaknyamanan belaka; Parkinson memiliki spektrum manifestasi yang luas. Bagaimana saya harus mempersiapkan diri?

Saya merasa terhormat bisa mengenal Michael Gerson, kolumnis Washington Post dan penulis pidato Gedung Putih yang hidup dengan penyakit Parkinson selama bertahun-tahun sebelum akhirnya meninggal karena kanker. Seorang rekannya berkata tentang dia, “Pada puncak kariernya, ia menggunakan pengaruhnya untuk peduli pada mereka yang paling rentan, memelopori kampanye untuk menanggulangi AIDS di Afrika. Ketika ia berada di titik terendahnya secara fisik, dia tidak pernah mengeluh, melainkan berfokus pada rasa syukur atas kehidupan yang telah dijalaninya.”

Itulah doa saya. Setelah masa kecil yang penuh gejolak, saya sudah menjalani kehidupan yang kaya, utuh, dan indah, dengan lebih banyak kesenangan dan kepuasan daripada yang pernah saya impikan atau yang pantas saya dapatkan. Saya memiliki istri yang sangat kompeten selama 52 tahun, yang menganggap kesehatan dan kesejahteraan saya sebagai sesuatu perlu ia emban sepenuhnya.

Enam belas tahun yang lalu, saat saya terbaring terikat di papan dengan leher patah akibat kecelakaan mobil, Janet berkendara menembus badai salju untuk menjemput saya. Saat itu dia sudah mulai membayangkan untuk mendisain ulang rumah kami, kalau-kalau dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hidup bersama dengan seorang lumpuh. Sekarang pun, dia menunjukkan kesetiaan tanpa pamrih dan kegigihan yang sama, bahkan ketika dia harus menjalani peran sebagai perawat yang berpotensi penuh tuntutan tugas.

Masa depan saya penuh tanda tanya, namun saya tidak merasa cemas berlebihan. Saya mendapat perawatan medis yang sangat baik dan dukungan yang luar biasa dari teman-teman. Saya percaya pada Allah yang baik dan penuh kasih, yang sering kali memilih untuk mengungkapkan sifat-sifat itu melalui para pengikut-Nya di bumi.

Saya telah menulis banyak kata tentang penderitaan dan kini saya dipanggil untuk mempraktikkannya. Semoga saya dapat menjadi pelayan yang setia dalam babak terbaru hidup saya ini.

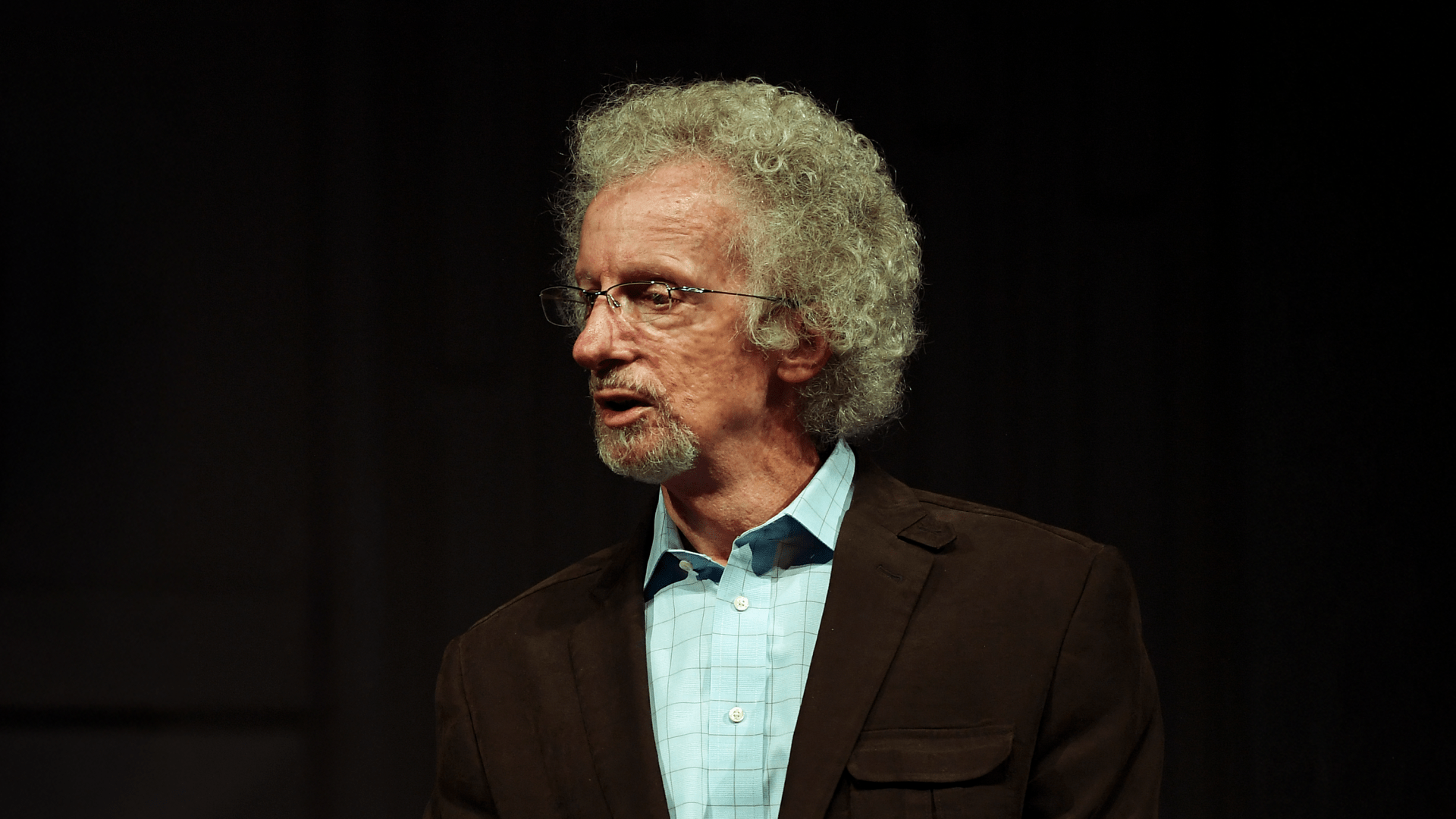

Philip Yancey adalah penulis banyak buku, termasuk yang terbaru, memoar Where the Light Fell.

Diterjemahkan oleh Mellie Cynthia.