Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini terdiri dari 17.000 pulau yang menakjubkan, dengan 70 persen penduduknya tinggal di daerah pesisir. Banyak orang menganggap negara ini sebagai surga bagi para penyelam karena merupakan rumah subur bagi terumbu karang yang penuh dengan ikan yang berwarna-warni, dan juga tempat ekosistem bakau yang terbesar di dunia.

Namun saat ini negara saya sedang menghadapi krisis ekologi kelautan yang parah karena penangkapan ikan yang merusak, polusi, perubahan iklim, dan emisi gas rumah kaca. Ekosistem hutan bakau, lamun, dan terumbu karang kami sedang mengalami penurunan. Stok ikan juga semakin menurun, sementara makhluk laut lainnya seringkali teracuni oleh polusi dari daratan.

Krisis ini merupakan ancaman serius dalam konteks Indonesia, di mana kehidupan ekologi dan sosial sering kali tidak dapat dipisahkan. Lebih dari separuh asupan protein tahunan penduduk Indonesia berasal dari ikan dan makanan laut, dan sekitar 7 juta orang sangat bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka. Namun kini, lebih dari 2,5 juta rumah tangga di Indonesia yang terlibat dalam kegiatan perikanan skala kecil terancam kehilangan mata pencaharian dan sumber pendapatan mereka. Wilayah penangkapan ikan semakin terbatas, sehingga memicu konflik di antara para nelayan tradisional.

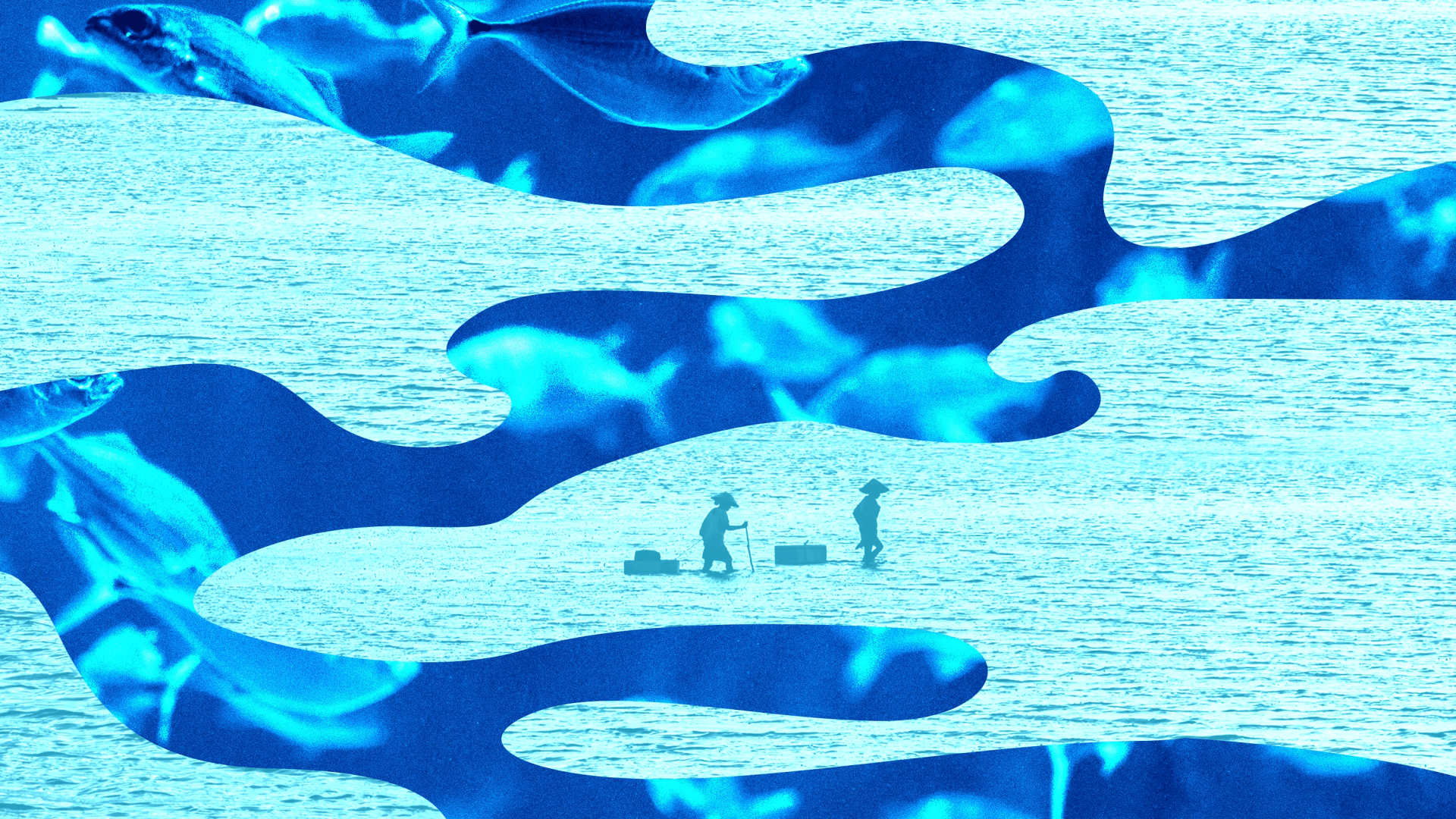

Masyarakat miskin di daerah pesisir adalah pihak yang paling menderita karena ketergantungan mereka pada laut untuk bertahan hidup. Banyak dari mereka yang menggunakan teknik dan peralatan tradisional seperti pudi—bendung pemancingan yang menyalurkan ikan ke lokasi tertentu—dan bubu, perangkap ikan yang terbuat dari bambu, untuk mengumpulkan berbagai jenis makanan laut saat air laut surut guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.

Namun, krisis ekologi laut semakin menghancurkan sumber makanan mereka. Krisis ini juga menghapus budaya kita untuk peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan, di mana masyarakat pesisir sering kali mendahulukan orang miskin ketika mengumpulkan hasil laut.

Dengan kata lain: Laut memberi kita makanan dan menumbuhkan rasa belas kasihan terhadap orang miskin di antara kita. Namun kelangsungan hidup dan kepedulian masyarakat kini berada dalam bahaya.

Berkaca pada praktik-praktik tradisional masyarakat pesisir dan gereja-gereja di Indonesia, saya menawarkan konsep dan praktek diakonia “biru” (diucapkan “dee-ak-on-ee’-ah”), kata Yunani untuk pelayanan dan penatalayanan yang kemudian menjadi asal muasal kata deacon dalam bahasa Inggris atau diaken.

Penelitian John N. Collins, seorang peneliti Australia, tentang diakonia dalam Perjanjian Baru dan sumber-sumber dari Yunani kuno menekankan bahwa pelayanan dan penatalayanan yang dilakukan oleh manusia merujuk pada mandat Allah untuk memperhatikan orang miskin. Seorang misiolog Denmark, Knud Jørgensen, juga melihat diakonia sebagai sebuah ajakan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan untuk memelihara dan membebaskan orang yang miskin, yang terpinggirkan, dan yang tertindas.

Sebagian besar orang percaya di Indonesia menganggap diakonia sebagai urusan manusia, yang ditunjukkan melalui kepedulian terhadap orang miskin dengan menyediakan makanan atau dukungan finansial. Akan tetapi, pemahaman seperti itu tidak mencakup cara-cara bagaimana ciptaan Allah memperhatikan orang-orang yang kurang mampu.

Dalam pandangan saya, kita perlu mengembangkan diakonia biru yang mengakui dan mendukung laut—yang memberi makan orang miskin dan memberikan kehidupan kepada semua orang yang bergantung padanya—sebagai partisipan aktif dalam pekerjaan Allah Tritunggal.

Sebuah gambaran awal dari Kerajaan Surga

Sebuah survei pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia menemukan bahwa 25,9 juta orang hidup dalam kemiskinan di negara ini. Hal ini membuat diakonia menjadi praktik penting di antara orang-orang percaya, yang terdiri dari 11 persen populasi di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam ini.

Menurut teolog Indonesia, Yosef Purnama Widyatmadja, ada tiga model diakonia yang diterima secara luas dalam komunitas masyarakat Kristen Indonesia: diakonia karitatif (amal), diakonia reformatif (pengembangan individu/komunitas melalui pelatihan) dan diakonia transformatif (transformasi struktural/sosial). Mengintegrasikan krisis ekologi ke dalam cara gereja-gereja di Indonesia mempraktikkan diakonia merupakan suatu perkembangan baru yang menjanjikan. Bahkan, ada ketertarikan yang semakin besar terhadap wacana teologis yang dikenal sebagai eko-diakonia, yang berupaya memastikan bahwa alam terus mengekspresikan hakikatnya, terutama sebagai sumber pangan, dan bahwa orang miskin memiliki akses terhadap pangan tersebut secara berkelanjutan.

Namun dalam diakonia biru, khususnya laut itulah—bukan alam secara lebih luas—yang berusaha dilayani dan dilindungi oleh umat Kristen. Perairan yang menutupi permukaan bumi ini adalah ciptaan Tuhan yang baik, begitu pula seluruh makhluk yang ada di dalamnya, yang diberkati dan diberdayakan oleh Allah agar “berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhlah air dalam laut” (Kej. 1:10, 20–22). Laut dan makhluk-makhluk di dalamnya mengalami kasih Allah seiring Ia memelihara dan memperbaharui mereka (Mzm. 104:24–30; 145:9).

Terlebih lagi, laut dan makhluk-makhluk di dalamnya bukanlah sesuatu yang terbuang melainkan bagian dari kerajaan Allah yang akan datang. Seperti yang dikatakan oleh teolog Amerika, J. Richard Middleton, frasa laut pun tidak ada lagi dalam Wahyu 21:1 merupakan kabar baik, karena laut tidak akan lagi digunakan oleh Kekaisaran Romawi sebagai sarana untuk memperluas kekuasaan ekonomi mereka yang eksploitatif. Sebaliknya, laut akan mengambil bagian dalam menyembah Tuhan sebagai ciptaan baru: makhluk-makhluknya akan bergabung dengan makhluk-makhluk lain di surga, di bumi, dan di bawah bumi untuk bernyanyi bagi “Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba” (Why. 5:13).

Melalui perspektif ini, gereja dapat mewartakan Injil (Mrk. 16:15) dengan membiarkan laut dan makhluk hidup di dalamnya merasakan kedatangan kerajaan Allah. Melestarikan dan memulihkan laut agar tetap dapat menjalankan perannya dalam menyediakan pangan, khususnya bagi orang miskin, adalah gambaran awal tersebut—dan hasil dari diakonia biru.

Di provinsi Nusa Tenggara Timur, Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) telah berupaya memperbaiki kondisi laut di sekitarnya selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, gereja ini bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia untuk melakukan transplantasi karang di Taman Laut Nasional Laut Sawu, yang terletak di provinsi itu, untuk memulihkan ekosistem taman tersebut. Sejak tahun 2021, GMIT juga telah menanam dan merawat hutan bakau di Pulau Sawu. Proyek ini adalah “ekspresi iman kami dalam melestarikan karunia kehidupan dari Tuhan, memulihkan dan melindungi hutan bakau seperti halnya hutan bakau melindungi kita dari angin topan,” kata mantan moderator sinode GMIT Mery Kolimon.

“Kita tidak bisa membiarkan ekosistem hutan bakau [menjadi] hancur—kita perlu membantu memulihkannya karena itu adalah panggilan kita sebagai umat Tuhan,” tambah Rowi Kaka Mone, salah satu pemimpin proyek.

Gereja-gereja lain di Indonesia juga melakukan pelayanan yang bertujuan untuk melestarikan perairan di sekitar mereka. Selama bertahun-tahun, dua gereja khususnya—Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua—telah melaksanakan praktik penangkapan ikan tradisional yang berkelanjutan, yaitu sasi laut, yang melestarikan ekosistem laut dengan menjaga agar suatu wilayah bebas dari aktivitas penangkapan ikan selama periode tertentu, mulai dari tiga bulan hingga dua tahun.

Praktek sasi laut yang dilakukan GPM sering disebut dengan nama lain: sasi gereja. Konsep ini “membawa berkat dari gereja lokal dan, bagi orang percaya, memberikan rasa takut akan Tuhan. Melanggar ‘sasi gereja’ berarti melakukan dosa,” demikian laporan Forests News .

Mempedulikan para janda dan anak yatim piatu

Namun demikian, menganggap laut hanya sebagai penerima diakonia—pelayanan dan penatalayanan Kristen—tidaklah cukup, karena perspektif ini dapat mengaburkan peran laut dalam penciptaan.

Memang benar laut membutuhkan manusia untuk merawatnya. Namun laut juga memiliki peran yang menentukan yang harus kita kenali. Laut bukanlah objek pasif yang sepenuhnya bergantung pada manusia. Menelaah bagaimana laut memainkan peranan penting dalam menjalankan misi Tuhan, bahkan dalam pemulihannya dari kerusakan akibat antropogenik, membantu kita menyadari bahwa manusia tidak hanya melakukan sesuatu untuk laut, melainkan juga bersama laut.

Artinya, laut juga dapat dianggap sebagai diakonos, diaken atau pelayan yang mengurus orang miskin dengan menyediakan makanan bagi mereka. Masyarakat pesisir di Indonesia menganggap laut sebagai entitas hidup yang memelihara dan menopang kehidupan mereka melalui makanan jasmani. Misalnya, masyarakat maritim Lamalera di Nusa Tenggara Timur menyebut laut sebagai ina fae belé atau sedo basa hari lolo, frasa yang menggambarkan bahwa laut adalah ibu yang penuh kasih sayang, yang melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, serta menyediakan segala yang mereka butuhkan.

Sebuah penggambaran yang lebih spesifik tentang laut yang memelihara orang miskin ditemukan dalam sebuah penelitian tahun 1997, yang dipimpin oleh teolog dan antropolog Indonesia, Tom Therik, tentang aktivitas penangkapan ikan di Pantai Rote, komunitas maritim Pulau Semau. Dalam bahasa daerah dan puisi tradisional, orang miskin disebut ina falu (janda) dan ana mak (yatim piatu). Dua kali sehari, para janda dan anak yatim piatu ini pergi memanen tanaman air dan makhluk laut saat air laut surut. Hal ini merupakan norma budaya yang diterima secara luas di masyarakat, karena orang miskin tidak mampu membeli perahu atau peralatan menangkap ikan yang memadai dan hanya bisa mengandalkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Laut membentuk budaya masyarakat untuk mempedulikan orang miskin: Perairan di wilayah tersebut merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang, yang juga dikenal sebagai “Amazon of the Seas” karena mengandung keanekaragaman hayati laut paling banyak di planet ini. Kawasan ini merupakan rumah bagi 76 persen spesies karang serta enam dari tujuh spesies penyu, dan berfungsi sebagai tempat pemijahan dan pembibitan ikan tuna yang produktif.

Memandang laut sebagai agen aktif Tuhan, seperti yang saya kemukakan di sini, bukanlah hal yang asing bagi iman Kristen kita. Alkitab secara eksplisit menyatakan hal tersebut. Dalam Kejadian 1:22, Allah memberkati dan memerintahkan makhluk laut untuk “berkembangbiaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut.” Dalam Kejadian 4:11–12, tanah digambarkan berdiri melawan kejahatan dengan membuka mulutnya untuk menerima darah Habel dan menolak memberikan hasil panennya untuk Kain.

Personifikasi ciptaan yang alkitabiah ini juga memungkinkan kita untuk mengakui peran penting laut dalam pembebasan bangsa Israel dari penindasan di Mesir (Kel. 14:20-21). Laut menyusut dan menumpuk sehingga bangsa Israel bisa melewati tanah kering sementara laut menghentikan pasukan Firaun untuk mengejar mereka, kata pakar Alkitab Indonesia, Margaretha Apituley.

Oleh karena itu, menganggap laut sebagai diakonos—utusan pekerjaan Tuhan—adalah bagian dari kerangka biblikal. Sama seperti Laut Galilea yang memfasilitasi karya Kristus dengan menyediakan dua ikan dan lima roti untuk memberi makan orang banyak (Mrk. 6:30-44), laut di Indonesia memfasilitasi karya Kristus dengan menawarkan semua yang berenang dan tumbuh di dalamnya sebagai makanan bagi orang miskin di masyarakat pesisir nusantara.

Pada intinya, diakonia biru adalah misi untuk dan bersama laut. Diakonia biru mengakui dan menghormati laut sebagai partisipan aktif dalam karya Tuhan. Ketika gereja-gereja mendukung pertumbuhan laut sebagai sarana untuk memberi makan orang miskin, umat Kristen dan laut juga dapat menjadi rekan diakonia, atau rekan penatalayan dari Tuhan.

Perjumpaan antara budaya maritim tradisional Indonesia dan kekristenan dapat menjadi kesempatan penting bagi gereja-gereja untuk mengatasi krisis ekologi kelautan dan dampak negatifnya terhadap masyarakat miskin. Harapan saya adalah bahwa diakonia biru dapat menjadi misi yang tidak hanya menjadi milik gereja-gereja di Indonesia, melainkan juga gereja-gereja di seluruh dunia, seperti yang Yesus perintahkan kepada para murid-Nya, “Kamu harus memberi mereka makan” (Mrk. 6:37).

Elia Maggang meraih gelar PhD dari University of Manchester, Inggris. Berbasis di Indonesia, karya teologisnya berkisar pada persinggungan antara kekristenan dan tradisi-tradisi adat, khususnya teologi dan praktiknya mengenai laut dan hubungan manusia dengan laut.

Diterjemahkan oleh George H. Santoso.