Mungkin hal ini terdengar familier: Sebuah kelompok dari gereja menghabiskan waktu satu minggu di sebuah negara berkembang, membangun rumah bagi orang-orang yang dianggap sangat miskin oleh sebagian besar orang Amerika. Meskipun bangga dengan pekerjaan mereka, beberapa relawan juga menyuarakan bahwa, terlepas dari banyaknya kebutuhan materi, tuan rumah mereka tampaknya menikmati rasa kebahagiaan yang lebih mendalam daripada kebanyakan orang Amerika yang tinggal di kota-kota yang makmur dan pinggiran kota yang nyaman. Mereka sangat murah hati, serta memiliki komitmen yang mendalam terhadap iman, keluarga, dan komunitas mereka.

Apa yang terjadi? Apakah persepsi tentang kebahagiaan atau kemurahan hati yang lebih besar hanya sekadar fantasi para turis, atau apakah ini merupakan cerminan dari realitas yang lebih mendalam? Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan sesama kita, baik yang ada di seberang jalan atau di seberang dunia? Dan apa sebenarnya arti “kebahagiaan” itu?

Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan melihat produk domestik bruto (PDB) per kapita, kesenjangan ekonomi, atau hasil kesehatan seperti angka harapan hidup. Kita dapat memberi peringkat negara berdasarkan tanggapan terhadap satu pertanyaan tentang bagaimana seseorang menilai hidupnya, dari yang ‘terbaik’ hingga ‘yang terburuk.’

Hal-hal tersebut tentu saja merupakan faktor penting, namun hanya menyentuh permukaan dari apa yang menjadikan suatu kehidupan sejahtera. Kesejahteraan mencakup bagaimana manusia menjalani hidup secara mendalam dan bermakna—tidak hanya dengan kesehatan mental dan fisik atau keamanan finansial, tetapi juga dengan pemaknaan dan tujuan hidup; pengembangan karakter seseorang; hubungan yang erat dengan orang lain dan komunitas; dan, bagi banyak orang, pencarian akan nilai-nilai transenden yang sakral, seperti keselamatan, damai sejahtera, atau persatuan dengan Tuhan.

Untuk lebih memahami bagaimana kesejahteraan didistribusikan secara global dan jalur utama bagaimana individu dan komunitas mencapainya, kami (bersama para penyandang dana dan kolega kami) meluncurkan Studi Kesejahteraan Global (Global Flourishing Study/GFS), sebuah studi longitudinal yang inovatif selama lima tahun yang melibatkan lebih dari 200.000 orang dewasa di 22 negara, yang mewakili lebih dari 40% populasi dunia.

Alih-alih melakukan jajak pendapat satu kali, GFS mengikuti partisipan yang sama selama lima tahun—sebuah cara yang lebih kuat untuk mempelajari kehidupan orang-orang. Dalam gelombang pertama penelitian kami, para partisipan disurvei mengenai kehidupan mereka—baik saat ini maupun bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri saat berusia 12 tahun—termasuk emosi mereka (seperti perasaan bahagia, damai, atau kesepian); keyakinan mereka (tentang Tuhan, pemerintah, dan sesama); dan perilaku mereka (beramal, menghadiri ibadah keagamaan, menunjukkan kasih kepada orang lain).

GFS merupakan studi yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam hal cakupan maupun ketelitiannya, dan pada 30 April 2025, tim kami yang terdiri lebih dari 40 peneliti menerbitkan hasilnya di Nature, jurnal ilmiah terkemuka di dunia.

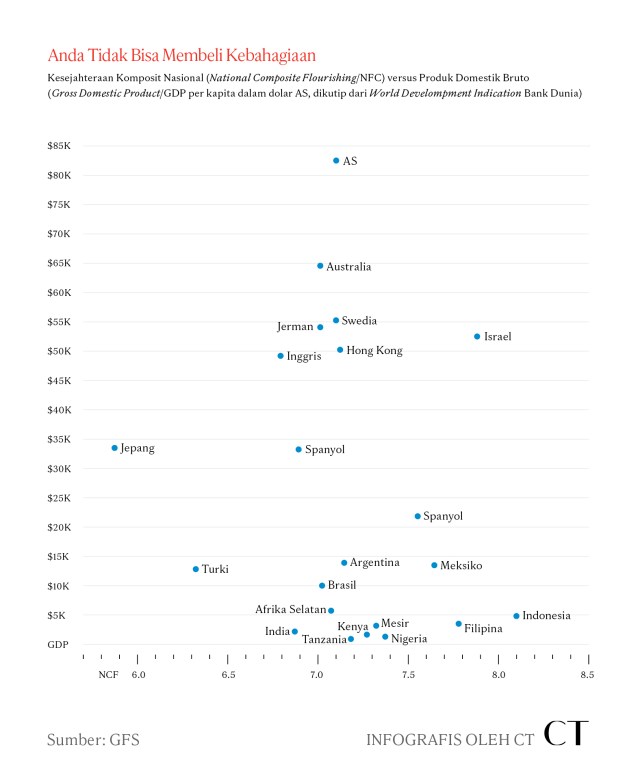

Hasil dari gelombang pertama GFS sangat kaya untuk bisa diringkas secara singkat, namun ketika dipertimbangkan secara keseluruhan, muncul pola-pola yang mencolok. Pertama, kami menemukan bahwa negara-negara dengan PDB per kapita yang lebih tinggi sering kali memiliki “kesejahteraan komposit” yang lebih rendah, yang merupakan rata-rata skor dari 12 pertanyaan yang mencakup enam domain utama kesejahteraan yang luas (kebahagiaan menurut penilaian pribadi, kesehatan, makna hidup, karakter, hubungan sosial, dan keamanan finansial).

Sebagai contoh, bahkan setelah mempertimbangkan penilaian individu atas keamanan finansial mereka, negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah seperti Indonesia, Meksiko, Kenya, dan Tanzania (PDB per kapita pada tahun 2023: $1.211) memiliki skor kesejahteraan komposit rata-rata lebih tinggi dibandingkan negara-negara makmur seperti AS, Swedia, Jerman, dan Jepang. Penduduk Tanzania, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia, melaporkan rasa kesejahteraan yang lebih tinggi secara keseluruhan dibandingkan penduduk Swedia yang makmur dan stabil.

Jika kita melihat lebih dari sekadar kesejahteraan komposit pada aspek-aspek spesifik dari kehidupan yang baik, kita menemukan bahwa negara-negara yang maju secara ekonomi memiliki skor rata-rata yang tinggi dalam hal kesejahteraan finansial menurut penilaian pribadi, akses terhadap pendidikan, dan penilaian terhadap kehidupan. Akan tetapi negara-negara yang lebih miskin memiliki skor lebih tinggi dalam hal emosi positif, makna dan tujuan, karakter dan kebajikan, serta koneksi sosial dan relasi. Di beberapa negara berpenghasilan menengah, seperti Indonesia, Meksiko, atau Filipina, orang-orang bahkan menilai diri mereka lebih sehat daripada orang Amerika, Swedia, atau Jepang.

Dua negara dengan skor rata-rata tertinggi dan terendah dalam hal kesejahteraan komposit—Indonesia dan Jepang—mencerminkan perpecahan antara kesejahteraan “humanistik” dan “material” ini. Mungkin tampak lebih masuk akal jika Indonesia, dengan PDB per kapita sebesar $4.876 dan harapan hidup selama 74 tahun, akan tertinggal jauh di belakang Jepang, dengan PDB per kapita sebesar $33.766 dan harapan hidup 85 tahun, dalam banyak aspek kesejahteraan menurut penilaian pribadi. Namun GFS melaporkan kisah yang lebih kompleks: Dari 22 negara, Indonesia memiliki rata-rata nasional tertinggi dan Jepang terendah dalam banyak aspek kesejahteraan, mulai dari emosi positif dan pemaknaan hingga karakter dan keamanan finansial.

Ada kemungkinan bahwa orang Jepang, seperti halnya masyarakat Asia Timur pada umumnya, mungkin menafsirkan beberapa pertanyaan ini atau mengukur respons mereka dengan cara yang berbeda dibandingkan populasi lainnya. Namun para partisipan Jepang juga memiliki skor terendah pada pertanyaan dengan model jawaban ya-tidak, seperti misalnya apakah mereka memiliki teman yang dekat atau intim.

Secara keseluruhan, polanya sangat mencolok. Beberapa negara dengan kekayaan dan umur panjang terbesar mungkin telah mencapai hal-hal tersebut dengan mengorbankan kehidupan yang memuaskan. Data GFS gelombang pertama ini memang belum dapat memastikan penyebab-penyebab yang berbeda ini, tetapi ada beberapa petunjuk: Negara-negara seperti Indonesia, Meksiko, dan Israel, dengan tingkat kesejahteraan humanistik yang tinggi serta kesejahteraan komposit tertinggi secara keseluruhan, juga memiliki tingkat pernikahan, partisipasi komunitas, persahabatan, serta kepercayaan dan partisipasi agama yang lebih tinggi dari rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa, bagi kebanyakan orang, kesejahteraan ditemukan terutama dalam jaringan relasi yang penuh kasih yang padat dan saling tumpang tindih.

Salah satu temuan yang paling mencolok dari gelombang pertama GFS adalah asosiasi yang kuat antara identitas agama dan kesejahteraan. Di seluruh 22 negara, terdapat selisih 0,81 poin (dalam skala 10 poin) dalam hal kesejahteraan komposit antara mereka yang menghadiri ibadah keagamaan setidaknya seminggu sekali dengan mereka yang tidak pernah menghadirinya. Mereka yang rutin beribadah juga secara signifikan lebih mungkin untuk menjadi sukarelawan, menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada sesama, serta memiliki pemaknaan dan tujuan yang lebih tinggi, di antara aspek-aspek lain dari kehidupan yang baik.

Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (sebagian besar, meskipun tidak secara eksklusif, pada orang Amerika) bahwa kehadiran di ibadah keagamaan khususnya merupakan prediktor yang kuat terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan selanjutnya. Tak satu pun bukti ini yang secara pasti membuktikan bahwa kehadiran di gereja menyebabkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Namun fakta bahwa keterkaitan serupa juga muncul ketika kita membandingkan kehadiran beribadah di masa kanak-kanak dengan indikator kesejahteraan di masa dewasa, merupakan petunjuk lebih lanjut bahwa hubungan tersebut bersifat kausal, dan gelombang data GFS di masa mendatang mungkin dapat memperkuat kesimpulan tersebut.

Mari kita ambil Indonesia sebagai contoh. Indonesia memiliki skor tertinggi dalam GFS untuk banyak aspek kesejahteraan; negara ini juga sangat religius, dengan 98% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai muslim atau kristiani dan 75% menghadiri ibadah keagamaan setidaknya seminggu sekali.

Israel adalah contoh unik lainnya dalam GFS karena merupakan negara berpendapatan tinggi (PDB per kapita $54.370) dan berkembang pesat di sejumlah bidang, dengan skor rata-rata tertinggi ketiga untuk kebahagiaan dan pemaknaan serta tingkat kesepian terendah di antara domain GFS. Negara ini juga secara mencolok lebih religius dibandingkan negara-negara GFS lainnya yang makmur, dengan 32% penduduknya menghadiri ibadah setidaknya seminggu sekali, angka yang hampir 50% lebih tinggi dari Amerika.

Sebaliknya, Swedia dan Inggris, di mana hanya 4,5% dan 15% dari sampel GFS yang rutin menghadiri ibadah, masing-masing menempati peringkat ke-19 dan ke-20 terendah dalam hal pemaknaan dan tujuan hidup. Dan di Jepang, hanya sekitar 3% dari sampel GFS yang menghadiri ibadah keagamaan setidaknya seminggu sekali, sementara hanya 20% yang mengatakan bahwa mereka percaya pada “Tuhan, dewa-dewa, atau roh.” Semakin sekuler suatu negara, baik dalam hal ketaatan atau partisipasi keagamaan, semakin besar kecenderungan penduduknya untuk melaporkan kurangnya pemaknaan, rasa memiliki, dan karakter yang baik.

Manusia tidak hanya sekadar “religius” dalam arti umum; mereka adalah bagian dari agama tertentu dan komunitas agama tertentu. Kami akan menerbitkan analisis tambahan dari data GFS yang meneliti bagaimana kesejahteraan tersebar di setiap rumpun agama terbesar dalam sampel: Kristen, Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Untuk saat ini, kami dapat menyoroti beberapa hal yang menarik.

Fakta yang paling jelas tentang tradisi keagamaan yang terwakili dalam GFS adalah keberagaman internalnya: Turki dan Indonesia sama-sama negara besar yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi Turki memiliki skor rata-rata terendah kedua dalam hal kesejahteraan komposit, sedangkan Indonesia memiliki skor rata-rata tertinggi dalam GFS. Akan sulit untuk menggeneralisasi “dunia muslim” dari keberagaman tersebut. Umat Kristen di GFS juga mencerminkan keberagaman yang menarik. Di Tanzania, 73% umat Kristen (setengahnya beragama Katolik Roma) mengatakan bahwa mereka telah memiliki “pengalaman religius yang mengubah hidup mereka,” sedangkan di Polandia yang sangat Katolik, hanya 9% umat Kristen yang melaporkan hal serupa. Kekristenan secara umum dan Katolik Roma secara khusus memiliki nuansa yang sangat berbeda di masing-masing negara ini.

Di seluruh 22 negara GFS, kaum muda melaporkan tingkat kesejahteraan rata-rata yang terendah, sedangkan populasi tertua melaporkan tingkat kesejahteraan tertinggi. Hal ini mengejutkan: Temuan ini berbeda dari studi-studi lain, terutama yang berfokus pada kepuasan hidup, yang secara historis menemukan pola usia berbentuk U—lebih tinggi di awal dan akhir kehidupan dan lebih rendah di tengah. Sebaliknya, GFS menemukan bahwa tingkat kesejahteraan pada dasarnya datar dari usia 18 hingga 49 tahun dan kemudian meningkat secara stabil pada kelompok usia tertua.

Pola-pola ini muncul bukan hanya dalam hal kebahagiaan, tetapi juga dalam hal pemaknaan hidup, karakter, hubungan sosial, dan bahkan kesehatan menurut penilaian pribadi, karena responden yang lebih muda kini melihat diri mereka sendiri sama buruknya dengan orang-orang yang berusia paruh baya. Walaupun pola ini tidak berlaku di semua negara—kurva U masih berlaku untuk sebagian besar hasil di India dan Jepang, dan tingkat kesejahteraannya menurun seiring bertambahnya usia di Polandia dan Tanzania—pola usia baru ini tersebar luas dan mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muda saat ini tampaknya tidak bekerja sebaik generasi-generasi sebelumnya.

Data lintas bagian ini belum memberikan kejelasan apakah temuan ini mencerminkan pola usia baru—di mana kita mengharapkan kaum muda saat ini akan mengalami peningkatan kesejahteraan seiring waktu—atau sebaliknya pola generasi baru di mana kaum muda akan berada di puncak kurva U mereka sendiri, dengan semakin peliknya penderitaan di masa mendatang.

Data GFS tentang kesepian, identitas agama, dan identifikasi komunitas memiliki implikasi luas terhadap cara kita hidup. Pertama, kesenjangan yang mencolok antara kehidupan yang makmur tetapi berpotensi lebih hampa di negara-negara “maju” dan kehidupan yang kurang makmur tetapi mungkin lebih memuaskan di negara-negara “berkembang,” menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah atau bagaimana cara mengejar peningkatan kesehatan masyarakat yang sangat dibutuhkan, reformasi politik, dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang tanpa mengorbankan makna atau hubungan yang memuaskan.

Ini adalah pertanyaan yang tidak hanya dihadapi oleh lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) dan Forum Ekonomi Dunia (WEF), tetapi juga dihadapi oleh organisasi-organisasi Kristen yang berupaya mengentaskan kemiskinan, penyakit, dan kelaparan di seluruh dunia. Tantangannya adalah untuk terlibat dalam pembangunan yang benar-benar holistik, sehingga fokus yang berlebihan pada kondisi material kaum miskin di dunia tidak merusak komunitas-komunitas yang penuh semangat dan kasih.

Namun, pelajaran yang dapat diambil dari kesenjangan ini bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak selalu sama dengan pelajaran yang dapat diambil oleh negara-negara kaya. Di AS, Inggris, dan Swedia, misalnya, makna dan tujuan sebenarnya meningkat seiring dengan tingkat pendidikan. Khususnya di AS, pola ini mungkin mencerminkan bagaimana deindustrialisasi selama beberapa dekade telah mendorong warga Amerika yang kurang berpendidikan keluar dari kelas menengah dan turut menumbuhkan “epidemi kesepian dan keterasingan.” Komunitas-komunitas ini bisa dibilang membutuhkan kebangkitan kembali atas pekerjaan yang stabil dan dihargai secara sosial sebagai sumber makna dan martabat serta pendapatan, di samping jalur-jalur lain menuju kesejahteraan.

Kedua, GFS semakin memperkuat argumen bahwa partisipasi keagamaan dapat menjadi sumber daya yang vital bagi berbagai aspek kesejahteraan. Meskipun agama tidak dapat disangkal memiliki peran yang sangat penting bagi negara-negara berkembang, hubungan yang paling kuat antara kehadiran ibadah dan kesejahteraan dalam data GFS ditemukan di negara-negara yang paling sekuler, tempat di mana kemungkinan hanya orang-orang yang benar-benar setia yang menghadiri ibadah. Temuan-temuan ini seharusnya menjadi peringatan bagi negara-negara seperti AS, di mana partisipasi ibadah mingguan telah menurun sekitar sepertiganya sejak tahun 2000 hingga saat ini. Seperti yang telah kami tulis sebelumnya untuk CT, menurunnya tingkat kehadiran dalam ibadah tidak hanya memperlihatkan krisis rohani, tetapi juga krisis kesehatan masyarakat, dengan dampak yang besar terhadap rasa kesepian, keterasingan, depresi, bunuh diri, dan kecanduan.

Sebagai orang Kristen yang juga peneliti, kami merasa gembira dengan bukti bahwa menghadiri ibadah di gereja tidak hanya menawarkan harapan keselamatan bagi banyak orang, tetapi juga kehidupan yang lebih “berlimpah” (Yoh. 10:10)—kehidupan yang bermakna, penuh persahabatan, dan penuh kebajikan—di saat ini. Meskipun demikian, kami juga mengingatkan agar tidak menggunakan temuan ini atau penelitian empiris lainnya sebagai bukti akan keberpihakan Tuhan secara khusus pada satu keyakinan atau persekutuan tertentu dibanding yang lain. Kehadiran dalam ibadah keagamaan dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi di sebagian besar negara GFS, meskipun di beberapa negara, pengaruhnya tidak dapat dipastikan (dan kami tidak memiliki data yang memadai untuk membuat klaim tentang hubungan sebab akibat di luar Amerika Utara).

Sejak masa gereja-gereja rumah yang tersebar pada zaman para rasul hingga saat ini, orang-orang Kristen telah menjadi umat yang hidup dalam persekutuan, yang mengindahkan peringatan Alkitab untuk tidak “menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah” (Ibr. 10:25). Tentu saja, ibadah bersama bisa jadi merepotkan (seperti yang dapat dialami siapa saja yang mencoba mengajak anak-anak kecil keluar rumah pada hari Minggu) atau menjadi sumber luka (seperti yang dapat dialami siapa saja yang telah cukup lama menghadiri gereja). Walaupun demikian, meski sebagian orang mungkin memandang “pergi ke gereja” sebagai peninggalan masa lalu, penelitian empiris berfungsi sebagai pengingat akan apa yang dikatakan Kitab Suci: Berkumpul sebagai umat percaya adalah hal yang penting dan penuh kuasa. Hal ini juga berlaku bahkan—mungkin justru terutama—di negara-negara yang paling sekuler, di mana komunitas-komunitas religius semakin menyerupai kelompok-kelompok gereja mula-mula yang berkomitmen, di mana perbedaan-perbedaan mereka yang nyata dari orang-orang di sekitar mereka menjadikan mereka garam dan terang di dunia yang tidak mengenal Injil.

Akhirnya, selain implikasinya terhadap kehidupan komunal dan beragama, GFS juga menyoroti pergumulan kaum muda dewasa dibandingkan dengan orang tua mereka dan generasi sebelumnya. GFS belum dapat memberi tahu kita apa yang mendorong pergeseran ini, tetapi temuan kami tentu konsisten dengan karya penting yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir oleh Jean M. Twenge, Jonathan Haidt, Lenore Skenazy, dan lainnya yang telah memberikan peringatan tentang efek berbahaya dari telepon pintar, media sosial, dan video game pada kaum muda. Teknologi ini semakin menggeser persahabatan tatap muka yang sehat dan aktivitas yang mendidik serta menyegarkan di alam. Temuan GFS juga seharusnya mendorong kita untuk mencari hikmat dan petunjuk dari orang-orang tua di sekitar kita, karena banyak populasi tertua di seluruh dunia melaporkan tingkat kesejahteraan tertinggi di tahap akhir kehidupan mereka.

Pada saat Anda membaca artikel ini, tim kami sedang menganalisis gelombang data kedua selain menyelesaikan analisis lanjutan dari gelombang pertama. Seiring kami mengikuti para partisipan studi ini, kami akan dapat membuat pengamatan yang semakin tepat tentang bagaimana aspek-aspek tertentu dalam kehidupan seseorang—seperti mengalami kesepian atau rasa syukur, memberi sedekah, atau merasa memiliki suara dalam politik—mempengaruhi aspek-aspek lainnya. Kami juga akan dapat membuat pernyataan-pernyataan yang lebih meyakinkan tentang bagaimana aspek-aspek tertentu dari kehidupan beragama, seperti kehadiran dalam ibadah, doa, atau pengampunan, berdampak terhadap kesejahteraan jangka panjang.

Kami berharap wawasan-wawasan ini dapat berkontribusi pada kebijakan atau pendekatan kesehatan masyarakat yang lebih holistik bagi individu, komunitas, dan bangsa. Selama proses ini, kami akan terus berbagi informasi terkini dengan Christianity Today, membantu mengupas temuan dan implikasinya bagi para pembaca Kristen di seluruh dunia.

Namun, untuk saat ini, data tersebut kembali menggugah kita dengan pertanyaan Yesus: “Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?” (Mat. 16:26). Kami di Barat memiliki banyak alasan untuk bersyukur atas segala hal yang telah dibeli oleh kemakmuran luar biasa kami, tetapi tampaknya kesejahteraan, setidaknya, tetap tidak dapat dibeli.

Versi cetak artikel ini terdapat pada edisi Mei/Juni 2025 dengan judul, “Mengukur Kehidupan yang Baik” pada halaman 84.

Brendan Case adalah direktur muda untuk penelitian di Human Flourishing Program di Universitas Harvard.

Katelyn N.G. Long adalah peneliti di Human Flourishing Program dan di Harvard T. H. Chan School of Public Health.

Byron R. Johnson adalah Profesor Luar Biasa bidang Ilmu Sosial di Universitas Baylor dan salah satu direktur Studi Kesejahteraan Global.

Tyler J. VanderWeele adalah Profesor Epidemiologi John L. Loeb di Harvard T. H. Chan School of Public Health dan salah satu direktur Studi Kesejahteraan Global.

Diterjemahkan oleh Mellie Cynthia.