Mengapa kekristenan bertumbuh di beberapa negara tetapi menurun di negara-negara lain?

Hampir selama abad ke-20, para ahli ilmu sosial menjawab pertanyaan ini dengan mengacu pada apa yang disebut tesis sekularisasi, yaitu teori bahwa sains, teknologi, dan pendidikan akan mengakibatkan penurunan pengaruh sosial kekristenan.

Baru-baru ini, beberapa ahli berpendapat bahwa penyebabnya adalah lebih kepada akumulasi kekayaan. Meningkatnya kemakmuran, diyakini membuat banyak orang merasa tidak perlu mencari kuasa yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, ada kaitan langsung antara kemakmuran dengan ateisme.

Dalam studi yang dipublikasikan jurnal Sosiologi Agama, saya dan rekan saya menantang pandangan umum bahwa pendidikan dan kemakmuran berarti kematian kekristenan.

Dalam analisis statistik kami terhadap sampel global 166 negara dari 2010 hingga 2020, kami menemukan bahwa penentu terpenting dari perkembangan kekristenan adalah sejauh mana pemerintah memberikan dukungan resmi bagi kekristenan melalui peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan mereka. Namun, itu tidak seperti yang diharapkan oleh orang percaya yang taat.

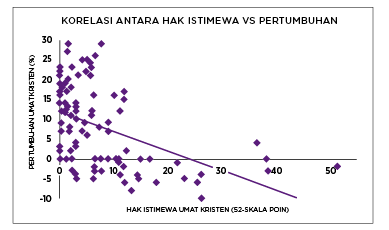

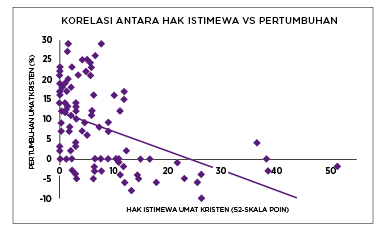

Dengan meningkatnya dukungan pemerintah bagi kekristenan, jumlah orang Kristen menurun secara signifikan. Hubungan ini berlaku bahkan ketika memperhitungkan faktor-faktor lain yang mungkin mendorong tingkat pertumbuhan Kristen, seperti tren demografis secara keseluruhan.

Gambar: Nilay Saiya

Gambar: Nilay SaiyaKami mengakui bahwa metodologi dan kumpulan data kami tidak dapat menjelaskan faktor yang sangat penting bagi orang Kristen: campur tangan Roh Kudus. Namun, banyak uji statistik kami dari data yang tersedia mengungkapkan bahwa hubungan antara dukungan negara terhadap kekristenan dan penurunan jumlah orang Kristen adalah hubungan sebab akibat, bukan hanya terdapat korelasi.

Studi kami mencatat tiga paradoks berbeda dari semangat kekristenan: Paradoks pluralisme, paradoks hak istimewa, dan paradoks penganiayaan.

1. Paradoks pluralisme

Banyak orang Kristen percaya bahwa cara terbaik bagi kekristenan untuk berkembang adalah dengan melarang semua agama lain. Ironisnya, agama Kristen seringkali menjadi yang terkuat di negara-negara di mana ia harus bersaing dengan tradisi agama lain dalam situasi yang setara untuk semua agama.

Mungkin penjelasan terbaik untuk ini berasal dari The Wealth of Nations, karya terpenting Adam Smith. Ekonom terkenal itu berpendapat bahwa sama seperti ekonomi pasar yang mendorong persaingan, inovasi, dan kekuatan di antara perusahaan dengan memaksa mereka bersaing memperebutkan pangsa pasar, situasi keagamaan yang tidak diatur akan memiliki efek yang sama pada lembaga-lembaga keagamaan.

Persis seperti besi menajamkan besi, persaingan mengasah agama. Konteks pluralisme memaksa orang Kristen untuk memberikan argumen terbaik untuk keyakinan mereka, bahkan ketika agama lain dipaksa untuk melakukan hal yang sama. Hal ini mengharuskan orang-orang Kristen untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kepercayaan mereka, untuk mempertahankannya di tengah para pemeluk agama lain.

Studi kami menemukan bahwa seiring dengan meningkatnya komitmen suatu negara terhadap pluralisme, meningkat pula jumlah penganut Kristennya. Tujuh dari 10 negara dengan populasi Kristen yang tumbuh paling cepat, memberikan dukungan yang sedikit atau tidak sama sekali terhadap kekristenan. Paradoksnya, kekristenan melakukan yang terbaik ketika harus berjuang sendiri.

Paradoks pluralisme dapat dilihat di dua wilayah dunia di mana agama Kristen tumbuh paling cepat: Asia dan Afrika.

Peningkatan terbesar kekristenan selama seabad terakhir terjadi di Asia, di mana iman telah tumbuh dua kali lipat dari jumlah penduduk. Ledakan pertumbuhan kekristenan di bagian dunia ini bahkan lebih luar biasa ketika kita mengingat bahwa di wilayah Asia hanya ada satu negara yang mayoritas Kristen: Filipina.

Bagaimana kita menjelaskan paradoks ini? Berbeda dengan Eropa, kekristenan di negara-negara Asia belum menerima perlakuan istimewa dari negara, dan kenyataan ini telah menghasilkan tingkat pertumbuhan kekristenan yang menakjubkan. Iman kristiani sebenarnya diuntungkan dengan tidak terikat secara institusional pada negara untuk memacu pertumbuhan dan vitalitasnya.

Pertimbangkan kasus Korea Selatan, yang dalam kurun waktu satu abad telah berubah dari negara tanpa kekristenan menjadi salah satu negara eksportir kekristenan yang terbesar. Saat ini negara tersebut menempati peringkat sebagai pengirim misionaris terbesar kedua di dunia, hanya di belakang Amerika Serikat.

Contoh ini menggambarkan paradoks pluralisme dengan baik. Karena Korea Selatan bukanlah negara Kristen, maka kekristenan tidak menikmati hubungan khusus dengan negara. Bahkan, kekristenan di Korea mengalami penganiayaan brutal dalam masa pemerintahan kolonial Jepang, di mana gereja-gereja ditutup secara paksa dan properti mereka disita. Memang, gereja bertahan melalui kemiskinan, perang, kediktatoran, dan krisis nasional di sepanjang sejarah Korea.

Sejak Perang Dunia II, kekristenan Korea telah tumbuh secara eksponensial, dengan puluhan ribu gereja dibangun dan seminari menghasilkan ribuan lulusan setiap tahun. Saat ini, sekitar sepertiga penduduk Korea beragama Kristen.

Afrika adalah wilayah lain di dunia di mana kekristenan telah mengalami pertumbuhan yang menakjubkan, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini, ada hampir 700 juta orang Kristen di Afrika, menjadikannya benua di dunia dengan populasi orang Kristen yang terbesar. Memang, 10 negara yang disebutkan di atas dengan populasi Kristen yang tumbuh paling cepat di dunia dari tahun 2010 hingga 2020, semuanya berada di sub-Sahara Afrika.

Kekristenan dapat menerobos masuk ke Afrika bukan karena kekristenan mendapat perlakuan istimewa dari negara, melainkan karena kekristenan harus bersaing dengan tradisi agama lain dalam situasi yang setara. Di antara negara-negara di mana kekristenan telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, hanya satu, Tanzania, yang memiliki tingkat dukungan resmi untuk agama yang berada pada tingkat rata-rata global. Dalam kasus lainnya (termasuk Kenya dan Zambia dengan peringkat sedang), dukungan untuk kekristenan berada di bawah—dan biasanya jauh di bawah—rata-rata global.

Singkatnya, kekristenan di Afrika, seperti di Asia, berkembang pesat bukan karena didukung oleh negara, melainkan justru karena tidak didukung.

2. Paradoks hak istimewa

Sembilan dari 10 negara dengan penurunan populasi Kristen tercepat di dunia memberikan dukungan resmi tingkat menengah hingga tinggi kepada kekristenan. Sementara persaingan antar agama merangsang vitalitas kekristenan, favoritisme negara terhadap agama justru secara tidak sengaja menekannya.

Ketika orang Kristen melihat ancaman yang berasal dari agama minoritas, mereka mungkin meminta bantuan negara untuk membantu dalam persaingan tersebut. Hak istimewa itu dapat mencakup pendanaan dari negara untuk tujuan keagamaan, akses khusus ke lembaga negara, dan pengecualian dari peraturan yang diberlakukan pada kelompok agama minoritas. Namun, secara paradoks, negara yang mengistimewakan agama Kristen dengan cara ini tidak membantu gereja, menurut data kami.

Orang-orang Kristen yang mencoba mendapatkan dukungan negara menjadi teralihkan dari misi mereka karena mereka lebih asyik dengan hal-hal tentang kekuasaan daripada hal-hal tentang Tuhan untuk mempertahankan kedudukan istimewa mereka.

Memang benar bahwa gereja-gereja yang disukai dapat menggunakan posisi istimewa mereka untuk memberikan pengaruh kepada seluruh masyarakat; namun, ini dicapai terutama melalui berbagai ritual dan simbol-agama sipil-daripada semangat spiritual. Karena alasan ini, gereja-gereja yang didukung negara sering kali kehilangan substansi spiritual yang dianggap berharga oleh orang-orang yang mempraktikkan iman, sehingga membuat orang-orang awam meninggalkan gereja.

Menariknya, beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa misionaris dari gereja-gereja yang didukung negara ternyata kurang efektif dibandingkan misionaris dari gereja-gereja yang tidak tergantung pada negara.

Para ahli agama telah lama mencatat bahwa kecenderungan ke arah sekularisasi tampak paling kuat di negara-negara Barat, khususnya di Eropa, di mana gereja selama berabad-abad memainkan peran utama dalam kehidupan masyarakat. Banyak jajak pendapat telah mendokumentasikan tingkatan yang relatif lemah dari kepercayaan dan kehadiran pada ibadah keagamaan di belahan dunia ini.

Pemahaman bahwa Eropa adalah wilayah paling sekuler di dunia—dan juga yang terkaya—telah membuat banyak orang menganggap adanya hubungan sebab-akibat antara kemakmuran dan kemerosotan agama Kristen.

Studi kami justru berpendapat bahwa sekularisasi Eropa secara terpusat berasal dari dukungan luas yang diberikan negara kepada kekristenan.

Di Inggris Raya, misalnya, undang-undang menetapkan Gereja Inggris sebagai gereja negara dan Kristen sebagai agama negara, sehingga memberikan hak istimewa yang tidak diberikan kepada kelompok agama minoritas. Kemerosotan umat Kristen juga terjadi di negara-negara Protestan di Skandinavia, di mana hubungan gereja-negara ditandai oleh hak istimewa (termasuk subsidi publik di masa lalu). Misalnya, Gereja Swedia menikmati hubungan dekat dengan negara, dengan raja Swedia berperan sebagai kepala gereja dan mengangkat para uskup (catt: Pada tahun 2000, gereja dan negara memisahkan diri).

Pola serupa dapat dilihat di negara bagian yang mayoritas beragama Katolik. Selama sebagian besar abad ke-20, negara-negara seperti Portugal, Spanyol, Belgia, dan Italia memberikan dukungan kuat kepada Gereja Katolik Roma dan secara aktif melakukan diskriminasi terhadap penganut agama lain di bidang hukum keluarga, penyiaran agama, kebijakan pajak, dan pendidikan. Sementara hak istimewa agama Katolik di negara-negara ini telah melemah di banyak negara Eropa, kesetaraan agama tetap tidak seimbang dalam hal-hal yang penting, terutama yang berkaitan dengan hambatan masuk bagi gerakan keagamaan baru.

Hubungan antara hak istimewa politik dan kemunduran agama Kristen paling kuat terjadi di negara-negara yang didominasi oleh agama Kristen Ortodoks Timur. Misalnya, pemerintah Rusia telah memberikan banyak hak istimewa kepada Gereja Ortodoks Rusia—seperti pendanaan untuk situs-situs suci, akses ke lembaga-lembaga negara, dan otonomi atas urusannya sendiri—bahkan memberlakukan pembatasan pada pesaing gereja Ortodoks, termasuk penolakan visa kepada pendeta asing, deportasi misionaris, dan pemotongan hak atas tanah. Negara-negara Kristen Ortodoks seperti Rusia kemungkinan besar akan mengintegrasikan gereja dan negara.

Hasilnya adalah bahwa gereja-gereja di Eropa tidak perlu khawatir bersaing dengan agama lain secara setara. Akibatnya, gereja-gereja ini menjadi lesu, karena mereka bergantung pada negara untuk kelangsungan hidup mereka.

Kehadiran jemaat di gereja pada negara-negara ini tetap yang terendah di dunia Kristen, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar warga di negara-negara ini mempertahankan keanggotaan gereja resmi mereka. Gereja-gereja Eropa telah mengambil sebagian besar fungsi seremonial, tetapi memainkan peran yang sedikit dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Katedral megah yang dirancang untuk melayani ratusan orang biasanya hanya menyambut segelintir jemaat dalam kebaktian Minggu mereka secara normal.

Singkatnya, kekristenan di Eropa telah memudar bukan karena tidak adanya dukungan negara, melainkan justru karena adanya dukungan tersebut.

3. Paradoks penganiayaan

Pada abad kedua, Tertulianus, seorang bapa gereja mula-mula, mencapai kesimpulan yang mencengangkan bahwa “darah para martir adalah benih gereja.” Menariknya, penelitian kami menemukan bahwa konteks diskriminasi anti-Kristen umumnya tidak memiliki efek melemahkan kekristenan; dalam beberapa kasus, penganiayaan bahkan memperkuat gereja.

Seperti persaingan agama yang sehat, penganiayaan agama—untuk alasan yang sama sekali berbeda—tidak membuat orang Kristen berpuas diri. Yang pasti, dalam beberapa kasus, penganiayaan anti-Kristen telah sangat merusak agama Kristen, seperti di Afrika Utara abad ke-7, Jepang abad ke-17, Albania abad ke-20, dan Irak masa kini. Namun dalam banyak konteks diskriminasi dan penganiayaan (semacam kekerasan genosida), gereja telah melewati banyak rintangan—tidak hanya bertahan untuk tetap eksis, melainkan juga, dalam beberapa kasus, bahkan berkembang.

Dalam situasi seperti itu, orang percaya berpegang pada iman mereka sebagai sumber kekuatan, dan keteguhan mereka ini menarik orang-orang di luar keyakinan mereka.

Di seluruh dunia, ratusan juta orang Kristen tinggal di negara-negara di mana mereka mengalami banyak penganiayaan . Meski demikian, kekristenan terus terbukti sangat tangguh, sama seperti gereja mula-mula di bawah tekanan Julius Caesar.

Saat ini kekristenan berkembang pesat di negara-negara Muslim tertentu seperti Iran dan Afganistan, di mana orang-orang percaya mengalami banyak penganiayaan. Open Doors menempatkan Iran sebagai tempat terburuk kedelapan di dunia bagi orang Kristen, dengan tingkat penganiayaan yang “ekstrim.” Di Republik Islam, pemerintah melarang pindah agama dari Islam, memenjarakan orang-orang yang menyebarkan agama lain, dan menangkap orang-orang yang menghadiri gereja-gereja rumah bawah tanah atau yang mencetak dan mendistribusikan literatur Kristen.

Namun demikian, meskipun pemerintah mengancam, menekan, dan memaksa orang Kristen, gereja di Iran telah menjadi salah satu gereja yang paling cepat berkembang di dunia dalam hal pertobatan. Meskipun sulit untuk menentukan dengan tepat berapa banyak orang Kristen yang tinggal di Iran, mengingat kebanyakan mereka merahasiakan iman mereka karena takut dianiaya, diperkirakan—didukung oleh data survei—bahwa mungkin ada sebanyak satu juta orang Iran yang percaya Yesus. Pertumbuhan iman yang mengejutkan di Iran telah menyebabkan keprihatinan yang meluas di antara para pembuat kebijakan Iran bahwa kekristenan mengancam fondasi Republik Islam.

Kisah serupa terjadi di tetangga Iran di timur, Afganistan. Open Doors menempatkan negara itu sebagai tempat terburuk kedua bagi orang Kristen, hanya di belakang Korea Utara. Seperti di Iran, adalah ilegal di Afganistan untuk pindah agama dari Islam, dan mereka yang melakukannya menghadapi hukuman penjara, kekerasan, dan bahkan kematian. Umat Kristen menghadapi penganiayaan tidak hanya dari pemerintah Islam, tetapi juga dari militan Islam yang menargetkan pemeluk agama minoritas. Komunitas Kristen Afganistan telah dihantam peperangan selama beberapa dekade.

Tidak mungkin untuk memberikan angka yang tepat untuk jumlah orang Kristen di Afganistan. Namun demikian, bukti yang ada menunjukkan bahwa kekristenan terus bertumbuh, ditopang oleh keberadaan gereja bawah tanah, meskipun penindasan yang meluas dan intens dihadapi oleh orang-orang Kristen. Beberapa laporan mengindikasikan bahwa agama Kristen bahkan telah menyebar di kalangan elit Afganistan dan anggota parlemen negara itu. Satu contoh terbuka: Rula Ghani, Ibu Negara Afganistan, adalah seorang Kristen Maronit dari Lebanon.

Di luar dunia Muslim, pengalaman gereja teraniaya terbesar di dunia—gereja di Tiongkok—mencerminkan gereja mula-mula di bawah tekanan Julius Caesar ketika gereja saat itu juga mengalami pertumbuhan yang eksponensial.

Selama tiga dekade pertama pemerintahan komunis di Tiongkok, gereja menjadi sasaran penganiayaan berat, terutama selama era yang dikenal sebagai Revolusi Kebudayaan dari tahun 1966 hingga 1976. Diluncurkan oleh Mao Zedong, kampanye tersebut berusaha untuk melestarikan komunisme di Tiongkok dengan melancarkan perang melawan pihak-pihak yang dianggap musuh, termasuk agama. Ratusan ribu orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, binasa selama masa ini.

Namun kekristenan bertahan dengan pergi ke bawah tanah. Hebatnya, Protestan bahkan menyaksikan pertumbuhan yang cukup besar pada akhir Revolusi Kebudayaan. Sosiolog agama Fenggang Yang mencatat bahwa sejak 1950, agama Kristen Protestan tumbuh dengan faktor 23. Setidaknya 5 persen dari populasi Tiongkok yang hampir 1,5 miliar orang sekarang menganut agama Kristen.

Fenggang Yang memperkirakan persentasenya akan tumbuh secara eksponensial selama beberapa tahun ke depan sehingga pada tahun 2030 Tiongkok akan memiliki lebih banyak orang Kristen daripada negara lain. Pada tahun 2050, setengah dari Tiongkok bisa menjadi Kristen.

Sangat memungkinkan bahwa tahun-tahun mendatang dapat membuktikan proyeksi-proyeksi ini terlalu optimis, karena Partai Komunis Tiongkok terus melakukan tindakan kerasnya yang besar-besaran terhadap kelompok-kelompok agama. Tetapi sepertinya penindasan di Tiongkok tidak akan mampu menghentikan pertumbuhan kekristenan.

Singkatnya, godaan hak istimewa politik, dan bukan ancaman penganiayaan, itulah yang nampaknya menjadi penghalang yang lebih besar bagi iman Kristen.

Pelajaran untuk Kekristenan

Paradoks ini memegang konsekuensi penting bagi komunitas Kristen di seluruh dunia.

Di Eropa, politisi dan partai politik di Hongaria, Italia, Polandia, Slovenia, Prancis, Austria, Italia, Jerman, Belanda, dan Swiss menyerukan untuk memperdalam hubungan antara kekristenan dan pemerintah mereka. Beberapa politisi sukses telah memposisikan diri sebagai pembela kekristenan melawan agama Islam yang mengancam integritas kekristenan di negara mereka masing-masing.

Dalam banyak kasus, partai populis sayap kanan telah terbukti mampu meningkatkan bagian suara mereka, sebagian karena pembelaan mereka terhadap “bangsa Kristen.” Jika tren seperti itu terus berlanjut, kita dapat melihat korosi lebih lanjut dan penurunan kekristenan di bagian dunia ini karena alasan yang dijelaskan di atas.

Kisah serupa dapat dilihat di seberang Atlantik. Kekristenan di Amerika Serikat, dan khususnya gerakan Injili, saat ini berdiri di persimpangan jalan yang sangat berbahaya.

Meskipun AS, tidak seperti negara-negara Eropa lainnya, tidak memiliki dukungan resmi negara untuk agama, ini tidak berarti bahwa agama Kristen tidak terikat dengan negara. Ketika agama Kristen semakin terkait dengan politik partisan, AS telah mengalami penurunan religiusitas selama beberapa dekade secara bersamaan—sebuah tren yang dikonfirmasi dalam sejumlah studi ilmiah.

Selama 30 tahun terakhir, AS telah menyaksikan peningkatan yang tajam dalam jumlah orang Amerika yang tidak berafiliasi dengan agama, dari 6 persen pada tahun 1991 menjadi 23 persen saat ini, meskipun populasi Amerika secara keseluruhan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama masa ini. Argumen kami menunjukkan bahwa peningkatan jumlah orang yang tidak berafiliasi secara keagamaan ini, sebagian, karena upaya orang Kristen untuk mendapatkan dukungan dari negara (dan terkadang menerimanya).

Umat Kristen konservatif awalnya terlibat dalam politik pada tahun 1970-an sebagai cara untuk melawan erosi “nilai-nilai Kristen” di masyarakat dan untuk “mengambil kembali Amerika bagi Tuhan.” Untuk tujuan ini, mereka terlibat dalam politik partisan.

Jalinan agama dan politik dengan cara ini, bagaimanapun, telah menjauhkan orang-orang dari kekristenan yang melihat iman Kristen sebagai pendukung jenis politik tertentu yang tidak mereka setujui secara pribadi. Akibatnya, agama Kristen yang terpolitisasi mampu menarik sekelompok individu yang terbatas, ketika hal itu membuat kaum liberal dan moderat menjauh dari gereja.

Sakralisasi politik menunjukkan bahwa AS mungkin menuju ke jalan yang sama seperti rekan-rekan Eropa-nya. Kabar baik bagi orang-orang Kristen yang prihatin adalah, jika penelitian dan analisis kami benar, kecenderungan ke arah sekularisasi dapat dibalikkan.

Ini akan membutuhkan institusi iman untuk menghindari godaan hak istimewa dan untuk tidak melihat persaingan agama sebagai ancaman dan sesuatu yang harus ditutup. Pendekatan seperti itu tidak akan menuntut orang Kristen untuk memisahkan diri dari kehidupan publik atau meninggalkan politik sama sekali; namun, pendekatan tersebut akan sangat memperingatkan orang Kristen agar tidak menyamakan partai politik, ideologi politik, atau bangsa dengan rencana Tuhan.

Penelitian kami menyarankan, cara terbaik bagi komunitas Kristen untuk memulihkan kesaksian Injil mereka adalah dengan menolak upaya mendapatkan hak istimewa politik karena tidak sejalan dengan ajaran Yesus. Dengan melakukan itu, mereka akan menunjukkan bahwa mereka menganggap serius janji Kristus bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menang melawan gereja-Nya. Dan dengan menolak hak istimewa tersebut akan membuat orang percaya lebih bergantung pada Roh Kudus untuk membuka hati orang terhadap pesan Injil.

Nilay Saiya adalah asisten profesor Kebijakan Publik dan Urusan Global di Nanyang Technological University, Singapura. Dia adalah penulis Weapon of Peace: How Religious Liberty Combats Terrorism (Cambridge University Press, 2018).

Speaking Out adalah kolom opini tamu Christianity Today dan (tidak seperti tajuk rencana) tidak mewakili pendapat publikasi.

Diterjemahkan oleh: George Hadi S.